Um die Löschung alter Einträge im Bundeszentralregister nach der Cannabis-Amnestie zu erreichen, wird das damals festgestellte Cannabis-Gewicht zur entscheidenden Hürde. Betroffene hofften, das im Alturteil dokumentierte Feuchtgewicht nachträglich auf das geringere Trockengewicht umrechnen zu lassen.

Übersicht

- Das Wichtigste in Kürze

- Cannabis-Amnestie: Zählt das Gewicht im alten Urteil oder das tatsächliche Trockengewicht?

- Was genau war passiert?

- Welche Gesetze spielten hier die entscheidende Rolle?

- Warum entschied das Gericht so – und nicht anders?

- Welche Lehren lassen sich aus diesem Urteil ziehen?

- Die Urteilslogik

- Benötigen Sie Hilfe?

- Experten Kommentar

- Häufig gestellte Fragen (FAQ)

- Zählt bei der Cannabis-Amnestie das Feuchtgewicht aus dem alten Urteil?

- Kann ich ein altes Urteil nachträglich korrigieren, um die Tilgung zu erreichen?

- Wie läuft das Feststellungsverfahren für die Löschung meiner Verurteilung ab?

- Was passiert, wenn mein alter Strafbefehl keine Angaben zum Trockenzustand enthält?

- Warum ist die genaue Wortwahl des ursprünglichen Strafbefehls so wichtig für die Amnestie?

- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt

- Das vorliegende Urteil

Zum vorliegenden Urteil Az.: 203 VAs 218/25 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt

Das Wichtigste in Kürze

- Gericht: Bayerisches Oberstes Landesgericht

- Datum: 31.07.2025

- Aktenzeichen: 203 VAs 218/25

- Verfahren: Antrag auf gerichtliche Entscheidung

- Rechtsbereiche: Cannabis-Gesetz, Strafregisterlöschung, Gerichtliches Verfahren

- Das Problem: Ein Bürger wollte eine alte Verurteilung wegen Cannabis-Besitzes aus dem Strafregister löschen lassen. Er behauptete, das im Strafbefehl genannte Material sei feucht gewesen. Das tatsächliche Trockengewicht läge unter den neuen legalen Grenzwerten.

- Die Rechtsfrage: Darf nachträglich untersucht werden, ob die Menge an Cannabis, für die jemand verurteilt wurde, im trockenen Zustand unter den heute erlaubten Grenzen liegt?

- Die Antwort: Nein. Das Gericht verwarf den Antrag. Für die Löschung zählt ausschließlich das, was im rechtskräftigen Urteil oder Strafbefehl festgestellt wurde. Eine nachträgliche Schätzung oder Korrektur dieser Feststellungen ist nicht zulässig.

- Die Bedeutung: Eine Verurteilung kann nur gelöscht werden, wenn die ursprünglichen gerichtlichen Feststellungen bereits die neuen, straffreien Grenzwerte nicht überschreiten. Die nachträgliche Behauptung, das Gewicht sei feucht und daher zu hoch gewesen, ist im Löschungsverfahren unerheblich.

Cannabis-Amnestie: Zählt das Gewicht im alten Urteil oder das tatsächliche Trockengewicht?

Das neue Cannabisgesetz (KCanG) versprach vielen Menschen mit alten Verurteilungen einen Neuanfang: die Chance, Einträge aus dem Bundeszentralregister löschen zu lassen, wenn ihre damalige Tat heute nicht mehr strafbar wäre. Doch was geschieht, wenn die entscheidenden Details in einem alten Urteil unklar sind? Das Bayerische Oberste Landesgericht (BayObLG) musste sich in einem Beschluss vom 31. Juli 2025 (Az. 203 VAs 218/25) mit genau dieser Frage auseinandersetzen. Es ging um den Kernkonflikt zwischen dem Wortlaut eines rechtskräftigen Strafbefehls und dem Versuch, dessen Fakten nachträglich neu zu bewerten, um die Voraussetzungen für eine Tilgung zu schaffen.

Was genau war passiert?

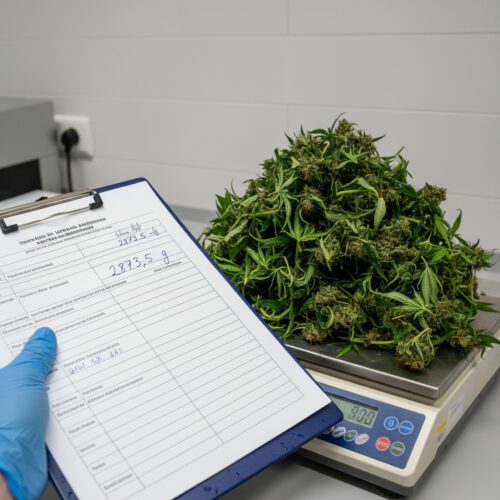

Die Geschichte beginnt mit einem Strafbefehl des Amtsgerichts Nürnberg aus dem Jahr 2022. Ein Mann wurde rechtskräftig verurteilt, weil er in seiner Wohnung 114,88 Gramm Cannabispflanzenteile und 5,98 Gramm Marihuana besessen hatte. Als Beweismittel wurden unter anderem „9 versiegelte Cannabispflanzen, brutto 102,18 g“ aufgeführt. Jahre später trat das KCanG in Kraft und mit ihm die Möglichkeit, solche alten Verurteilungen tilgen zu lassen.

Der Mann stellte daraufhin bei der Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Feststellung der Tilgungsfähigkeit seiner Verurteilung. Seine Argumentation war einfach und auf den ersten Blick logisch: Die im Strafbefehl genannten Gewichte bezögen sich auf frisch geerntetes, also feuchtes Pflanzenmaterial. Das neue KCanG messe die Strafbarkeit jedoch am Trockengewicht. Würde man das damalige Gewicht auf einen getrockneten Zustand umrechnen, läge die Menge unter den neuen straffreien Grenzwerten. Seine Tat wäre also nach heutigem Recht legal. Die Staatsanwaltschaft lehnte den Antrag ab, und auch die Generalstaatsanwaltschaft bestätigte diese Entscheidung. Daraufhin zog der Mann vor das Bayerische Oberste Landesgericht.

Welche Gesetze spielten hier die entscheidende Rolle?

Um die Entscheidung des Gerichts nachzuvollziehen, muss man das Zusammenspiel von altem Urteil und neuem Recht verstehen.

Im Zentrum steht die sogenannte Amnestieregelung in § 40 des Konsumcannabisgesetzes (KCanG). Diese Vorschrift ermöglicht es, eine im Bundeszentralregister eingetragene Verurteilung wegen eines Cannabisdelikts tilgen zu lassen. Die Bedingung dafür ist, dass die Handlung, die zur Verurteilung führte, nach dem neuen Recht keine Strafe mehr nach sich ziehen würde.

Die neuen Grenzen für den legalen Besitz definiert § 3 KCanG. Demnach ist der Besitz von bis zu 50 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum sowie der Anbau von bis zu drei lebenden Pflanzen erlaubt. Entscheidend ist hier der Zusatz, dass sich die Gewichtsangaben auf das „Gewicht nach dem Trocknen“ beziehen. Alles, was über 60 Gramm liegt, bleibt nach § 34 Abs. 1 Nr. 1 KCanG eine Straftat.

Das Verfahren zur Feststellung der Tilgungsfähigkeit regelt § 41 KCanG. Dieser Paragraph weist der Staatsanwaltschaft die Aufgabe zu, auf Antrag zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Tilgung vorliegen. Er erlaubt es dem Antragsteller auch, die Existenz und den Inhalt des alten Urteils „glaubhaft zu machen“, falls beispielsweise Akten nicht mehr auffindbar sind.

Warum entschied das Gericht so – und nicht anders?

Das BayObLG wies den Antrag des Mannes als unbegründet zurück. Obwohl es ihm in einem prozessualen Punkt – der Fristversäumnis – recht gab und sein Anliegen überhaupt erst zur Entscheidung zuließ, folgte es seiner inhaltlichen Argumentation nicht. Die richterliche Logik stützt sich auf ein fundamentales Prinzip des Rechtsstaats: die Unantastbarkeit eines rechtskräftigen Urteils.

Die Feststellungen des Strafbefehls sind unantastbar

Das Gericht stellte klar, dass für die Prüfung der Tilgungsfähigkeit nach § 40 KCanG ausschließlich die Fakten entscheidend sind, die im ursprünglichen, rechtskräftigen Urteil – hier dem Strafbefehl von 2022 – festgehalten wurden. Die Richter zogen eine Parallele zu anderen gesetzlichen Regelungen, etwa zu Art. 313 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch (EGStGB), bei denen ebenfalls gilt: Die damals vom Tatrichter getroffenen Feststellungen sind die alleinige Grundlage der Prüfung.

Die Staatsanwaltschaft im Tilgungsverfahren hat demnach nicht die Aufgabe, den Fall neu aufzurollen oder Beweise neu zu bewerten. Ihre Rolle ist die eines Prüfers, der das alte Urteil neben das neue Gesetz legt und vergleicht. Jede inhaltliche Änderung, Ergänzung oder Korrektur der Fakten aus dem Strafbefehl ist ihr verwehrt. Die Zahlen standen fest: über 100 Gramm Pflanzenmaterial und neun Pflanzen. Beide Werte überschreiten die neuen Grenzen des KCanG deutlich.

Wieso eine nachträgliche Schätzung des Gewichts verboten ist

Der Kern des Antrags war die Forderung, das im Strafbefehl genannte Bruttogewicht nachträglich in ein fiktives Trockengewicht umzurechnen. Das Gericht erklärte, warum dies rechtlich unmöglich ist. Eine solche Schätzung wäre keine simple Umrechnung, sondern würde eine komplett neue Beweiswürdigung erfordern. Man müsste Akten neu auswerten, vielleicht sogar einen Sachverständigen hinzuziehen, um den wahrscheinlichen Feuchtigkeitsgehalt der damals sichergestellten Pflanzen zu bestimmen.

Dies, so das Gericht, käme einer unzulässigen „Durchbrechung der Rechtskraft“ gleich. Ein solches Vorgehen ist nur in einem streng geregelten Wiederaufnahmeverfahren vorgesehen, nicht aber in einem administrativen Feststellungsverfahren wie dem nach § 41 KCanG. Die Aufgabe der Staatsanwaltschaft ist es nicht, die Arbeit des ursprünglichen Gerichts zu korrigieren oder zu ergänzen. Der Strafbefehl enthielt keine Angaben zum Trocknungszustand, also existiert dieser Fakt für die rechtliche Prüfung nicht.

Die Grenzen der „Glaubhaftmachung“ nach § 41 Abs. 2 KCanG

Der Antragsteller argumentierte, die Möglichkeit der „Glaubhaftmachung“ nach § 41 Abs. 2 KCanG erlaube es ihm, neue Fakten wie den Feuchtigkeitsgehalt einzubringen. Das Gericht interpretierte diese Vorschrift jedoch wesentlich enger. Die Glaubhaftmachung diene lediglich dazu, die Existenz und den Inhalt des alten Urteils nachzuweisen, falls dieses zum Beispiel nicht mehr in den Akten vorhanden ist. Sie sei aber kein Instrument, um dem Urteil neue, urteilsfremde Tatsachen hinzuzufügen oder die bestehenden Feststellungen inhaltlich zu verändern.

Ein prozessualer Sieg ohne materielle Folgen

Interessanterweise war der Antragsteller in einem Punkt erfolgreich. Er hatte die Frist für seinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung versäumt, weil die Staatsanwaltschaft ihm eine falsche Auskunft über den korrekten Rechtsweg erteilt hatte. Das Gericht gewährte ihm deshalb eine „Wiedereinsetzung in den vorigen Stand“ nach § 26 EGGVG. Das bedeutet, sein Antrag wurde behandelt, als wäre er fristgerecht eingegangen. Dieser prozessuale Erfolg änderte jedoch nichts an der inhaltlichen Bewertung des Falles. Er öffnete dem Mann die Tür zum Gerichtssaal, doch der eigentlichen Klage verhalf er nicht zum Erfolg.

Welche Lehren lassen sich aus diesem Urteil ziehen?

Die Entscheidung des BayObLG beleuchtet die praktischen Hürden der Cannabis-Amnestie und liefert wichtige Erkenntnisse für ähnliche Fälle.

Die erste und wichtigste Lehre ist die immense Bedeutung der ursprünglichen Urteilsfeststellungen. Für die Frage der Tilgungsfähigkeit zählt nicht, was damals „wahrscheinlich“ der Fall war, sondern ausschließlich das, was schriftlich im rechtskräftigen Urteil dokumentiert wurde. Enthält ein alter Strafbefehl eine Gewichtsangabe ohne den Zusatz „getrocknet“, kann dieser Umstand nicht nachträglich eingeführt werden. Die Rechtskraft eines Urteils schützt die Fakten, wie sie damals festgestellt wurden, vor einer späteren Neubewertung. Wer eine Tilgung anstrebt, ist somit an die präzise Wortwahl des damaligen Richters gebunden.

Zweitens macht das Urteil deutlich, dass das Tilgungsverfahren nach dem KCanG ein reiner Dokumentenabgleich ist und keine neue Beweisaufnahme. Die Staatsanwaltschaft vergleicht die im alten Urteil festgeschriebenen Taten mit den neuen gesetzlichen Regelungen. Sie darf und wird keine eigenen Ermittlungen anstellen, um unklare Sachverhalte aufzuklären oder Gewichte neu zu schätzen. Die Amnestie ist kein „Freifahrtschein“ für eine komplette Neuverhandlung alter Fälle, sondern ein administrativer Akt auf Basis der bestehenden Aktenlage. Ungenauigkeiten oder fehlende Details im ursprünglichen Urteil gehen zulasten desjenigen, der die Tilgung beantragt.

Die Urteilslogik

Die Überprüfung der Cannabis-Amnestie zerschlägt das Prinzip der nachträglichen Faktenkorrektur und stärkt die fundamentale Bindung an die Rechtskraft alter Strafurteile.

- Unantastbarkeit der Urteilsfeststellungen: Die Rechtskraft eines Urteils bindet die Prüfungsbehörden; sie dürfen die damals festgestellten Tatsachen, wie das spezifische Cannabis-Gewicht, nicht nachträglich ergänzen oder korrigieren.

- Grenzen des Amnestieverfahrens: Das Verfahren zur Feststellung der Tilgungsfähigkeit nach neuem Recht dient ausschließlich dem Aktenabgleich und gestattet keine neue Beweisaufnahme oder sachverständige Schätzung des Feuchtigkeitsgehalts.

- Beweislast der Ungenauigkeit: Fehlen im ursprünglichen Urteil präzise Angaben zum Trocknungszustand des Cannabis, trägt der Antragsteller die Konsequenzen dieser Ungenauigkeit, da die Behörde keine nachträgliche Spezifizierung vornehmen darf.

Die Möglichkeit zur Registerlöschung scheitert, sobald der Versuch, alte Fakten neu zu bewerten, die Unantastbarkeit des ursprünglichen Richterspruchs durchbricht.

Benötigen Sie Hilfe?

Führen Feststellungen zum Feuchtgewicht im Strafbefehl zur Ablehnung der Tilgung? Lassen Sie Ihre spezifische Situation juristisch beleuchten und erhalten Sie eine professionelle Ersteinschätzung.

Experten Kommentar

Die Hoffnung, dass man bei alten Cannabis-Urteilen nachträglich das Gewicht schönrechnen darf, um unter die neue straffreie Grenze zu fallen, hat das BayObLG jetzt zerschlagen. Das Gericht macht klar: Die Rechtskraft eines alten Strafbefehls ist unantastbar. Wer eine Tilgung beantragt, ist strikt an die exakten Feststellungen des ursprünglichen Gerichts gebunden – wurde damals nur das Brutto- oder Feuchtgewicht dokumentiert, gibt es nachträglich keine Chance auf eine Schätzung des Trockengewichts. Dieses Verfahren ist kein Freifahrtschein für eine Neuverhandlung, sondern ein konsequenter Aktenabgleich, und jede Ungenauigkeit im alten Urteil geht klar zulasten des Verurteilten.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Zählt bei der Cannabis-Amnestie das Feuchtgewicht aus dem alten Urteil?

Für die Cannabis-Amnestie zählt ausschließlich die Gewichtsangabe, die im rechtskräftigen Strafbefehl oder Urteil dokumentiert wurde. Eine nachträgliche Umrechnung des im Urteil festgestellten Feucht- oder Bruttogewichts in ein fiktives Trockengewicht ist im Amnestieverfahren unzulässig. Die Staatsanwaltschaft führt einen reinen Aktenabgleich durch und darf keine Beweise neu bewerten.

Diese strenge Haltung ergibt sich aus dem fundamentalen Prinzip der Rechtskraft. Nach der Entscheidung des Bayerischen Obersten Landesgerichts ist für die Tilgungsprüfung nur entscheidend, welche Fakten der damalige Tatrichter unwiderruflich festgestellt hat. Das administrative Tilgungsverfahren nach dem Konsumcannabisgesetz (KCanG) dient nicht dazu, die ursprünglichen Beweise neu zu würdigen oder nachträglich den Trocknungsgrad zu schätzen. Eine solche Neubewertung würde die Unantastbarkeit des rechtskräftigen Urteils verletzen.

Für den Antragsteller bedeutet dies, dass ungenaue Formulierungen im Urteil zu seinen Lasten gehen. Wurde beispielsweise eine Gewichtsangabe ohne den Zusatz „getrocknet“ festgestellt, wird dieser Wert direkt mit der heutigen straffreien Grenze von 50 Gramm verglichen. Die Staatsanwaltschaft darf weder eigene Ermittlungen anstellen noch neue Beweisaufnahmen zulassen, um die Amnestiegrenze nachträglich zu unterschreiten.

Suchen Sie deshalb sofort den Original-Strafbefehl heraus und prüfen Sie die exakte Formulierung der dokumentierten Gewichtsangabe.

Kann ich ein altes Urteil nachträglich korrigieren, um die Tilgung zu erreichen?

Nein, eine inhaltliche Korrektur oder Ergänzung rechtskräftiger Urteile ist im administrativen Verfahren nach § 41 KCanG strikt ausgeschlossen. Das neue Gesetz dient lediglich der Feststellung der Tilgungsfähigkeit auf Basis der alten Fakten. Das Gericht verwehrt damit den Versuch, formelle Fehler, wie eine fehlende Angabe zum Trockengewicht, nachträglich zu beheben.

Das Tilgungsverfahren ist als reiner Aktenabgleich konzipiert. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob die im Originalurteil festgestellten Tatsachen nach den heutigen Grenzen des § 3 KCanG straffrei wären. Jede nachträgliche Auswertung der Akten, etwa zur Bestimmung des damaligen Feuchtigkeitsgrades, wäre eine unzulässige neue Beweiswürdigung. Dies käme einer Durchbrechung der Rechtskraft des alten Urteils gleich.

Suchen Antragsteller aktiv nach juristischen Wegen, um Fakten im Urteil zu ändern, müssen sie den Weg des formellen Wiederaufnahmeverfahrens gehen. Dieses Verfahren stellt allerdings extrem hohe Hürden für eine inhaltliche Änderung der damaligen Feststellungen. Die Staatsanwaltschaft im KCanG-Verfahren hat keine Befugnis, Zeugen anzuhören oder Sachverständige zum Trocknungsgrad zu beauftragen.

Prüfen Sie stattdessen genau, ob Ihr Urteil weitere Feststellungen (wie THC-Gehalt oder geringe Menge) enthält, die bereits heute eine Straffreiheit belegen.

Wie läuft das Feststellungsverfahren für die Löschung meiner Verurteilung ab?

Das Verfahren zur Feststellung der Tilgungsfähigkeit, geregelt in § 41 KCanG, ist ein formaler Verwaltungsprozess. Sie initiieren den Ablauf mit einem schriftlichen Antrag bei der zuständigen Staatsanwaltschaft. Diese Behörde prüft dann, ob die Fakten Ihres alten Urteils nach den neuen Regeln des § 3 KCanG noch strafbar wären. Ziel ist der reine Abgleich von Altrecht und Neurecht, ohne den ursprünglichen Fall inhaltlich neu zu bewerten.

Sie müssen den Antrag zwingend bei jener Staatsanwaltschaft einreichen, die für die Vollstreckung des Originalurteils zuständig war. Die Staatsanwaltschaft nimmt hier die Rolle eines reinen Prüfers ein und vergleicht die im Urteil dokumentierten Taten. Dies betrifft beispielsweise den Besitz von über 50 Gramm Cannabis oder den Anbau von mehr als drei Pflanzen. Nur wenn die Tat vollständig unter die neuen Straffreiheitsgrenzen fällt, stellt die Behörde die Tilgungsfähigkeit fest.

Lehnt die Staatsanwaltschaft Ihren Antrag ab, können Sie eine gerichtliche Entscheidung beantragen. Ein häufiger Fallstrick ist das Versäumen von Fristen, da viele sich auf informelle oder mündliche Auskünfte der Behörden verlassen. Bei nachweisbarer Falschberatung durch die zuständige Stelle ist unter Umständen eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß § 26 EGGVG möglich. Dies erfordert jedoch klare Beweise für die Falschauskunft.

Stellen Sie Ihren Antrag stets schriftlich, idealerweise per Einschreiben, und fügen Sie eine Kopie des Strafbefehls bei, um den Inhalt des Urteils glaubhaft zu machen.

Was passiert, wenn mein alter Strafbefehl keine Angaben zum Trockenzustand enthält?

Fehlt in Ihrem alten Strafbefehl der Zusatz, dass das Cannabisgewicht im getrockneten Zustand festgestellt wurde, führt dies zur ungünstigsten juristischen Konsequenz. Die dort genannte Gewichtsangabe, oft das Feucht- oder Bruttogewicht, gilt dann als alleinige und rechtsverbindliche Grundlage für die Amnestieprüfung. Eine nachträgliche Korrektur oder Schätzung des tatsächlichen Trockengewichts ist im Verfahren unzulässig.

Der Grund für diese strenge Haltung liegt im fundamentalen Prinzip der Rechtskraft des ursprünglichen Urteils. Die Staatsanwaltschaft, die im Rahmen des Feststellungsverfahrens nach § 41 KCanG prüft, ist kein Korrekturorgan für alte Urteile. Sie darf keine fehlenden Details ergänzen oder die damaligen Fakten neu bewerten. Wenn der Strafbefehl beispielsweise nur „114,88 Gramm Cannabispflanzenteile“ feststellt, interpretiert das Gericht das Fehlen der Trocknungsinformation so, dass dieser genannte Wert der einzig existente und somit bindende Fakt ist.

Die juristische Konsequenz lautet: Dieser hohe Bruttowert wird direkt mit den heutigen straffreien Grenzwerten des KCanG (maximal 50 Gramm) verglichen. Ungenauigkeiten oder fehlende Spezifikationen im Originalurteil gehen stets zulasten des Antragstellers, der die Tilgung anstrebt. Vermeiden Sie es, die Vorschrift zur Glaubhaftmachung dazu zu nutzen, neue Beweise zum Feuchtigkeitsgrad einzubringen, da diese nur dem Nachweis des ursprünglichen Urteilsinhalts dient, nicht dessen Ergänzung.

Prüfen Sie dringend anhand der damaligen Polizeiakten oder Gutachten, ob das ursprüngliche Gericht eventuell zusätzliche, nicht im Urteil genannte Fakten zum Trockengewicht besaß, die Sie nachträglich glaubhaft machen können.

Warum ist die genaue Wortwahl des ursprünglichen Strafbefehls so wichtig für die Amnestie?

Die genaue Wortwahl Ihres Strafbefehls ist entscheidend wegen des fundamentalen Prinzips der Rechtskraft. Dieses Prinzip sorgt dafür, dass einmal festgestellte gerichtliche Fakten unwiderruflich sind. Die Amnestie im Konsumcannabisgesetz (KCanG) befreit zwar von der Strafe, nicht jedoch von den Tatsachen, die das Gericht damals dokumentierte. Die Staatsanwaltschaft führt in diesem Verfahren einen reinen Rechtsvergleich durch.

Die Rechtskraft schützt die in den Dokumenten festgehaltenen Sachverhalte vor jeder nachträglichen inhaltlichen Neubewertung. Administrative Stellen wie die Staatsanwaltschaft dürfen im Feststellungsverfahren keine eigenen Ermittlungen anstellen. Sie können Akten nicht neu auswerten oder den tatsächlichen Feuchtigkeitsgrad bestimmen, um die damaligen Fakten zu korrigieren. Der exakte Wortlaut des Strafbefehls bildet somit die alleinige Basis für die Prüfung nach den neuen KCanG-Grenzen.

Dies führt dazu, dass selbst scheinbar ungerechte Ergebnisse in Kauf genommen werden müssen. Enthält das Urteil einen Wert, der nach § 3 KCanG strafbar ist – beispielsweise 114,88 Gramm Cannabispflanzenteile –, scheitert der Antrag auf Tilgung sofort. Die erste Lehre lautet: Ist ein Wert genannt, der heute strafbar wäre, ist der Antrag unbegründet, solange der Wortlaut nicht explizit die Straffreiheit belegt.

Überprüfen Sie daher neben dem Gewicht zwingend die im Urteil genannte Pflanzenanzahl, da bereits mehr als drei Pflanzen den Antrag auf Tilgung scheitern lassen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.

Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt

Durchbrechung der Rechtskraft

Eine Durchbrechung der Rechtskraft beschreibt den juristisch hochkomplexen Vorgang, einen bereits unwiderruflichen Gerichtsentscheid nachträglich inhaltlich zu korrigieren oder zu ergänzen. Juristen nennen dies eine Verletzung des fundamentalen Prinzips der Rechtssicherheit, da abgeschlossene Verfahren grundsätzlich nicht mehr zur Disposition stehen dürfen.

Beispiel: Das Bayerische Oberste Landesgericht lehnte die nachträgliche Umrechnung des Bruttogewichts in ein Trockengewicht ab, weil dies einer unzulässigen Durchbrechung der Rechtskraft des ursprünglichen Strafbefehls gleichkäme.

Glaubhaftmachung

Glaubhaftmachung ist ein prozessuales Instrument, bei dem ein Antragsteller dem Gericht Tatsachen nicht beweisen, sondern lediglich als überwiegend wahrscheinlich darstellen muss. Dieses vereinfachte Verfahren kommt oft zur Anwendung, wenn Akten fehlen oder schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen, es ersetzt jedoch keinen formalen, gerichtlichen Beweis.

Beispiel: Der Antragsteller versuchte vergeblich, die Glaubhaftmachung nach § 41 Abs. 2 KCanG dazu zu nutzen, um neue Fakten wie den tatsächlichen Feuchtigkeitsgehalt der damaligen Cannabispflanzen nachträglich einzuführen.

Rechtskraft

Die Rechtskraft ist das zentrale rechtsstaatliche Prinzip, das richterliche Entscheidungen nach Ablauf aller Fristen oder Berufungsmöglichkeiten als endgültig und unantastbar festschreibt. Dieses Prinzip dient dem öffentlichen Interesse an der Rechtssicherheit und dem Rechtsfrieden, da niemand unbegrenzt über die gleichen Sachverhalte prozessieren können soll.

Beispiel: Weil der Strafbefehl von 2022 Rechtskraft erlangt hatte, musste das BayObLG die dort festgestellten Fakten zum Gewicht des Cannabis, ungeachtet des neuen KCanG, als bindende Grundlage für die Tilgungsprüfung akzeptieren.

Tilgungsfähigkeit

Tilgungsfähigkeit bezeichnet die gesetzlich geregelte Eigenschaft einer Verurteilung, aus dem Bundeszentralregister gelöscht werden zu können, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Das Konsumcannabisgesetz (KCanG) nutzt diesen Mechanismus, um eine Amnestie für Personen zu schaffen, deren Taten nach den neuen gesetzlichen Grenzwerten straffrei wären.

Beispiel: Im Zentrum des Verfahrens stand die Frage, ob die Verurteilung des Mannes wegen des Besitzes von über 100 Gramm Pflanzenmaterial nach den neuen Regeln die Tilgungsfähigkeit besitzt.

Wiederaufnahmeverfahren

Ein Wiederaufnahmeverfahren ist der eng begrenzte, formelle Rechtsweg, der es ermöglicht, ein rechtskräftiges Strafurteil wegen schwerwiegender Verfahrensfehler oder neuer Beweise nachträglich neu zu verhandeln. Da dieses Verfahren die Rechtskraft durchbricht, sind die Anforderungen extrem hoch und es dient als letzter Notanker gegen mögliche Justizirrtümer.

Beispiel: Die Richter stellten klar, dass eine komplette Neubewertung des Sachverhalts, wie sie der Antragsteller wünschte, nur im streng geregelten Wiederaufnahmeverfahren zulässig gewesen wäre.

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Richter gewähren eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, wenn ein Beteiligter eine gesetzliche Frist ohne eigenes Verschulden versäumt hat, um seine Rechte dennoch wahrnehmen zu können. Das Gesetz schützt damit Parteien, die aufgrund von Fehlern der Behörden oder unvorhergesehenen Ereignissen ihre Chance auf eine gerichtliche Überprüfung verlieren würden.

Beispiel: Der Mann erhielt die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, weil die Staatsanwaltschaft ihm eine falsche Auskunft über den einzuhaltenden Rechtsweg erteilt hatte und die Frist deshalb unverschuldet versäumt wurde.

Das vorliegende Urteil

BayObLG – Az.: 203 VAs 218/25 – Beschluss vom 31.07.2025

* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.