Nach einer Verurteilung wegen Gefährdung des Straßenverkehrs versuchte der Angeklagte, mit einer Computersimulation und privaten Sachverständigengutachten die Entziehung der Fahrerlaubnis abzuwenden. Obwohl die Verteidigung Hightech-Beweise vorlegte, scheiterte der Revisionsversuch, weil die Anträge formal nicht präzise genug gestellt wurden.

Übersicht

- Das Wichtigste in Kürze

- Gefährdung des Straßenverkehrs: Warum Hightech-Beweise und Privatgutachten vor Gericht oft scheitern

- Was war genau geschehen?

- Welche juristischen Hürden musste die Verteidigung überwinden?

- Warum entschied das Gericht so – und nicht anders?

- Der feine, aber entscheidende Unterschied: Warum das Privatgutachten kein zulässiger Beweisantrag war

- Die Computersimulation: Warum „PC-Crash“ das Urteil nicht ins Wanken brachte

- Kein Augenblicksversagen: Warum das Gericht von Rücksichtslosigkeit ausging

- Kein Raum für Milde: Warum § 46a StGB hier nicht zur Anwendung kam

- Konsequenz statt Willkür: Warum die Entziehung der Fahrerlaubnis Bestand hatte

- Welche Lehren lassen sich aus diesem Urteil ziehen?

- Die Urteilslogik

- Benötigen Sie Hilfe?

- Experten Kommentar

- Häufig gestellte Fragen (FAQ)

- Wann verliere ich meinen Führerschein wegen Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315c StGB)?

- Wie kann ich mein teures Privatgutachten oder eine Computersimulation vor Gericht als Beweis nutzen?

- Wie muss ich einen Beweisantrag formulieren, damit das Gericht ihn nicht ablehnen darf?

- Was tun, wenn das Gericht meinen Beweisantrag als unverbindlichen Beweisermittlungsantrag abweist?

- Kann die Entziehung der Fahrerlaubnis bei einer Straßenverkehrsgefährdung verkürzt oder verhindert werden?

- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt

- Das vorliegende Urteil

Zum vorliegenden Urteil Az.: 206 StRR 318/25 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt

Das Wichtigste in Kürze

- Gericht: Bayerisches Oberstes Landesgericht

- Datum: 07.10.2025

- Aktenzeichen: 206 StRR 318/25

- Verfahren: Revision

- Rechtsbereiche: Strafrecht, Straßenverkehrsrecht

- Das Problem: Der Angeklagte wurde wegen einer grob verkehrswidrigen Straßenverkehrsgefährdung verurteilt und verlor seinen Führerschein. Er sah Verfahrensfehler, weil das Vorgericht wichtige Beweismittel nicht zuließ.

- Die Rechtsfrage: Musste das Gericht ein privates Gutachten und eine Verkehrssimulation als Beweis zulassen? Durfte es die Fahrererlaubnis entziehen und eine Strafmilderung ablehnen?

- Die Antwort: Nein. Das Gericht sah keine Rechtsfehler in der Verurteilung und im Verfahren des Vorgerichts. Die Ablehnung der Beweisanträge war korrekt, weil sie nicht konkret genug waren oder keine neuen Erkenntnisse versprachen.

- Die Bedeutung: Gerichte müssen in Strafverfahren nur konkrete Beweisanträge prüfen, nicht aber allgemeine Beweisermittlungsgesuche. Eine gesetzliche Strafmilderung ist bei Taten, die ausschließlich die Sicherheit des Straßenverkehrs gefährden, grundsätzlich ausgeschlossen.

Gefährdung des Straßenverkehrs: Warum Hightech-Beweise und Privatgutachten vor Gericht oft scheitern

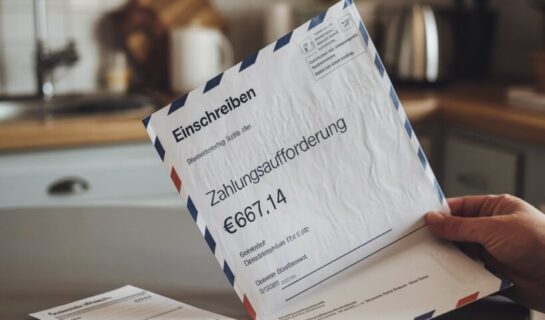

Ein riskanter Überholvorgang, ein schwerwiegender Vorwurf und der drohende Verlust der Fahrerlaubnis – ein alltägliches Szenario auf deutschen Straßen, das oft vor Gericht endet. Doch was passiert, wenn ein verurteilter Autofahrer versucht, seine Unschuld mit einem privaten Sachverständigengutachten und einer Computersimulation zu untermauern? Kann moderne Technik die richterliche Beweiswürdigung aushebeln?

In einem Beschluss vom 7. Oktober 2025 (Az.: 206 StRR 318/25) hat das Bayerische Oberste Landesgericht (BayObLG) eine klare Antwort auf diese Fragen gegeben und die Grenzen der Beweisführung im Strafprozess präzise abgesteckt. Der Fall beleuchtet eindrücklich, warum ein Beweisantrag nicht nur gut gemeint, sondern vor allem formal korrekt sein muss.

Was war genau geschehen?

Ein Autofahrer wurde vom Landgericht Augsburg wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er bei einem Überholvorgang den Gegenverkehr massiv gefährdet hatte. Nach den Feststellungen des Gerichts war der Mann mit mindestens 120 km/h an einer Fahrzeugkolonne vorbeigezogen, die selbst bereits mit etwa 60 km/h unterwegs war. Dieses Manöver wurde als „Grob verkehrswidrig und rücksichtslos“ im Sinne des § 315c Abs. 1 Nr. 2b des Strafgesetzbuches (StGB) eingestuft. Die Folge: eine Geldstrafe, die Entziehung der Fahrerlaubnis und eine Sperrfrist von zwölf Monaten für die Neuerteilung.

Der verurteilte Fahrer wollte dieses Urteil nicht akzeptieren und legte Revision ein. Seine Verteidigung baute auf mehreren Säulen auf. Sie warf dem Landgericht vor, die Beweise falsch gewürdigt zu haben. Insbesondere seien die Geschwindigkeiten falsch eingeschätzt worden. Vor allem aber rügte der Angeklagte, dass zwei seiner zentralen Beweisanträge zu Unrecht abgelehnt worden seien:

- Die Verlesung und Inaugenscheinnahme eines von ihm beauftragten Privatgutachtens.

- Die Vorführung einer Computersimulation („PC-Crash“), die den Unfallhergang aus seiner Sicht rekonstruieren sollte.

Mit diesen Beweismitteln wollte er die Feststellungen des gerichtlich bestellten Sachverständigen erschüttern. Darüber hinaus argumentierte er, sein Verhalten sei nicht rücksichtslos gewesen, eine mögliche Strafmilderung sei ignoriert worden und die Entziehung der Fahrerlaubnis sei unverhältnismäßig.

Welche juristischen Hürden musste die Verteidigung überwinden?

Das Revisionsverfahren ist keine neue Tatsachenverhandlung. Ein Revisionsgericht wie das BayObLG prüft ein Urteil der Vorinstanz ausschließlich auf Rechtsfehler. Es stellt nicht die Frage: „Was ist tatsächlich passiert?“, sondern: „Hat das Landgericht bei der Ermittlung des Sachverhalts und der Anwendung des Rechts Fehler gemacht?“

Im Zentrum standen hier zwei Bereiche: das Verfahrensrecht und das materielle Strafrecht. Verfahrensrechtlich ging es um die Frage, ob das Landgericht die Beweisanträge des Angeklagten ablehnen durfte. Hier kommt eine entscheidende Unterscheidung ins Spiel: die zwischen einem Beweisantrag und einem bloßen Beweisermittlungsantrag. Ein echter Beweisantrag zwingt das Gericht, sich damit auseinanderzusetzen und eine Ablehnung formal korrekt zu begründen. Er verlangt jedoch die genaue Benennung einer zu beweisenden Tatsache (Beweisbehauptung) und des entsprechenden Beweismittels. Ein Beweisermittlungsantrag ist hingegen nur eine Anregung an das Gericht, in eine bestimmte Richtung weiter zu ermitteln. Das Gericht hat hier einen weitaus größeren Ermessensspielraum.

Materiell-rechtlich prüfte das BayObLG, ob die vom Landgericht festgestellten Tatsachen die Verurteilung nach § 315c StGB rechtfertigen. Insbesondere die Merkmale „grob verkehrswidrig“ und „rücksichtslos“ sind juristisch anspruchsvoll. „Grob verkehrswidrig“ ist ein Verhalten, das objektiv einen besonders schweren Verstoß gegen Verkehrsvorschriften darstellt. „Rücksichtslos“ handelt, wer sich aus eigensüchtigen Gründen über seine Pflichten gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern hinwegsetzt oder aus Gleichgültigkeit von vornherein Bedenken gegen sein Verhalten nicht aufkommen lässt.

Warum entschied das Gericht so – und nicht anders?

Das BayObLG wies die Revision des Autofahrers als unbegründet zurück und bestätigte damit das Urteil des Landgerichts in vollem Umfang. Die Richter folgten in ihrer Begründung weitgehend der Argumentation der Generalstaatsanwaltschaft und zerlegten die Einwände der Verteidigung Punkt für Punkt.

Der feine, aber entscheidende Unterschied: Warum das Privatgutachten kein zulässiger Beweisantrag war

Der erste zentrale Angriffspunkt der Verteidigung – die Ablehnung des Antrags auf Verlesung des Privatgutachtens – scheiterte an einer formalen Hürde. Das Gericht stufte den Antrag nicht als echten Beweisantrag ein, sondern lediglich als Beweisermittlungsantrag. Der Grund: Der Antrag war unbestimmt. Die Verteidigung hatte lediglich gefordert, das Gutachten zu verlesen, ohne eine konkrete Behauptung aufzustellen, welche spezifische Tatsache damit bewiesen werden sollte.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) muss ein Beweisantrag eine bestimmte Beweistatsache benennen. Eine pauschale Forderung, ein Dokument zu prüfen, genügt nicht. Da es sich somit nur um eine Anregung handelte, war die Ablehnung durch das Landgericht nicht im gleichen Maße angreifbar. Die Verteidigung hätte stattdessen eine sogenannte Aufklärungsrüge (§ 244 Abs. 2 StPO) erheben müssen. Damit hätte sie darlegen müssen, warum sich dem Gericht die Notwendigkeit weiterer Ermittlungen hätte aufdrängen müssen. Diesen Nachweis konnte sie jedoch nicht führen, zumal der gerichtlich bestellte Sachverständige die Inhalte des Privatgutachtens nachweislich bereits in seine eigene Analyse einbezogen hatte.

Die Computersimulation: Warum „PC-Crash“ das Urteil nicht ins Wanken brachte

Auch der zweite Beweisantrag, die Vorführung der „PC-Crash“-Simulation, wurde vom BayObLG als zu Recht zurückgewiesen erachtet. Die Verteidigung hatte es versäumt, nachvollziehbar zu erklären, inwiefern die Simulation die auf anderen Beweisen – insbesondere der Aussage eines Schlüsselzeugen und dem Gutachten des Gerichtssachverständigen – beruhenden Feststellungen hätte widerlegen können.

Das Gericht sah in dem Antrag den Versuch, die Beweiswürdigung des Landgerichts pauschal anzugreifen, anstatt einen konkreten Verfahrensfehler aufzuzeigen. Die Revision konnte nicht darlegen, auf welchen fehlerhaften Annahmen die Simulation basierte oder warum ihre Ergebnisse die richterliche Überzeugung hätten erschüttern müssen. Ein Revisionsgericht ersetzt jedoch nicht die Beweiswürdigung des Tatrichters durch eine eigene, sondern prüft sie nur auf Rechtsfehler wie Widersprüche, Lücken oder Verstöße gegen Denkgesetze. Solche Fehler waren hier nicht ersichtlich.

Kein Augenblicksversagen: Warum das Gericht von Rücksichtslosigkeit ausging

Das BayObLG bestätigte ebenfalls die rechtliche Einordnung des Verhaltens als „grob verkehrswidrig und rücksichtslos“. Das Landgericht hatte seine Entscheidung nachvollziehbar begründet und Alternativen wie ein bloßes Augenblicksversagen oder eine Fehleinschätzung der Verkehrslage plausibel ausgeschlossen. Wer mit einer derart hohen Geschwindigkeitsdifferenz an einer Fahrzeugkolonne vorbeifährt, ohne sich ausreichend über den Gegenverkehr zu vergewissern, handelt nach Auffassung der Gerichte nicht mehr nur fahrlässig, sondern nimmt eine Gefährdung anderer billigend in Kauf oder handelt zumindest aus krasser Gleichgültigkeit.

Kein Raum für Milde: Warum § 46a StGB hier nicht zur Anwendung kam

Die Hoffnung der Verteidigung auf eine Strafmilderung nach § 46a StGB, der unter bestimmten Umständen bei einem Täter-Opfer-Ausgleich greift, zerschlug sich ebenfalls. Das Gericht verwies auf eine gefestigte Rechtsprechung des BGH (u.a. Urteil vom 04.12.2014, Az. 4 StR 231/14). Demnach ist diese Vorschrift bei Delikten nicht anwendbar, deren alleiniges Schutzziel die Sicherheit des öffentlichen Straßenverkehrs ist. Da § 315c StGB genau diesem Zweck dient – dem Schutz der Allgemeinheit vor gefährlichen Fahrweisen –, war eine Anwendung von vornherein ausgeschlossen.

Konsequenz statt Willkür: Warum die Entziehung der Fahrerlaubnis Bestand hatte

Schließlich bestätigte das BayObLG auch die einschneidendste Konsequenz: die Entziehung der Fahrerlaubnis. Das Gericht stellte fest, dass die Gefährdung des Straßenverkehrs einen Regelfall nach § 69 Abs. 2 Nr. 1 StGB darstellt. In solchen Fällen wird die charakterliche Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen unwiderleglich vermutet. Nur in eng begrenzten Ausnahmefällen kann von der Entziehung abgesehen werden, etwa wenn seit der Tat eine lange Zeit vergangen ist, in der sich der Fahrer tadellos verhalten hat. Solche Umstände lagen hier nicht vor. Auch die Dauer der Sperrfrist von zwölf Monaten wurde als angemessen und nicht ermessensfehlerhaft bewertet, da sie deutlich über der gesetzlichen Mindestdauer von sechs Monaten (§ 69a Abs. 1 StGB) liegt, aber keinesfalls unvertretbar lang ist.

Welche Lehren lassen sich aus diesem Urteil ziehen?

Dieser Fall liefert über den konkreten Sachverhalt hinaus wichtige Erkenntnisse, die das Verhältnis von Technik, Verfahrensrecht und richterlicher Überzeugung im Strafprozess beleuchten.

Die erste Lehre ist, dass im Gerichtssaal Präzision über alles geht. Ein Beweismittel, sei es ein Gutachten oder eine Simulation, ist nur so stark wie der Antrag, der es ins Verfahren einführt. Wer das Gericht überzeugen will, muss klar und unmissverständlich darlegen, welche konkrete Tatsache er womit beweisen möchte. Pauschale Verweise oder die bloße Hoffnung, ein Beweismittel möge für sich selbst sprechen, sind prozessual zum Scheitern verurteilt. Das Gericht ist kein Ermittlungsorgan der Verteidigung; es prüft gezielte Behauptungen.

Die zweite Erkenntnis betrifft die Rolle des Tatgerichts. Die Beweiswürdigung ist das Kernstück seiner Arbeit. Ein Revisionsgericht wird diese Würdigung nur dann aufheben, wenn sie auf offensichtlichen Rechtsfehlern beruht. Die bloße Möglichkeit, dass man die Beweise auch anders hätte werten können, genügt nicht. Der Versuch, die richterliche Überzeugung durch privat in Auftrag gegebene Gegengutachten oder Simulationen zu erschüttern, hat nur dann eine Chance, wenn diese neue, überzeugende Fakten liefern, die das Fundament der bisherigen Beweisaufnahme untergraben – und wenn sie prozessual korrekt eingebracht werden.

Zuletzt macht der Beschluss unmissverständlich klar, dass das Gesetz bei schweren Verkehrsverstößen wie der Straßenverkehrsgefährdung von einer grundsätzlichen charakterlichen Nichteignung des Fahrers ausgeht. Die Entziehung der Fahrerlaubnis ist hier nicht die Ausnahme, sondern die vom Gesetzgeber vorgesehene Regel. Der Weg zurück ans Steuer führt dann nur über eine erfolgreich absolvierte Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) nach Ablauf der Sperrfrist.

Die Urteilslogik

Im Strafprozess scheitern selbst hochentwickelte technische Beweismittel, wenn die Verteidigung sie nicht mit prozessualer Präzision einreicht.

- Formale Präzision entscheidet über die Zulassung eines Beweismittels: Ein Gericht behandelt ein privates Sachverständigengutachten lediglich als unverbindliche Anregung, wenn der Beweisantrag keine spezifische Tatsache benennt, die das Dokument beweisen soll.

- Die Beweiswürdigung des Tatrichters steht grundsätzlich fest: Alternative Beweismittel wie Computersimulationen hebeln die Feststellungen eines Tatgerichts erst dann aus, wenn sie konkrete Rechtsfehler oder logische Widersprüche in der richterlichen Überzeugungsbildung aufzeigen.

- Schwere Verkehrsverstöße begründen die Nichteignung: Wer den Straßenverkehr grob rücksichtslos gefährdet, dem unterstellt das Gesetz unwiderleglich die charakterliche Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen, weshalb die Entziehung der Fahrerlaubnis die gesetzliche Regel darstellt.

Die Rechtssicherheit im Verkehrsstrafrecht verlangt vom Verurteilten sowohl eine genaue Kenntnis der Verfahrensregeln als auch die Anerkennung der hohen Schutzziele des öffentlichen Straßenverkehrs.

Benötigen Sie Hilfe?

Wurden Ihre Beweisanträge oder Privatgutachten im Verkehrsstrafverfahren ebenfalls abgelehnt? Nehmen Sie Kontakt auf für eine vertrauliche erste rechtliche Einschätzung Ihrer Verfahrenssituation.

Experten Kommentar

Man könnte meinen, mit einem teuren Privatgutachten und einer Computersimulation hat man im Strafprozess alle Trümpfe in der Hand. Dieses Urteil ist jedoch ein konsequenter Reminder: Selbst die beste Beweistechnik ist wertlos, wenn der Antrag prozessual fehlerhaft gestellt wird. Der zentrale Punkt ist der feine, aber entscheidende Unterschied zwischen einem Beweisantrag und einer bloßen Anregung an das Gericht. Wer sein Gutachten nicht mit einer präzisen Behauptung verknüpft, liefert den Richtern eine klare rote Linie, den Beweis abzulehnen und damit die ganze Argumentation ins Leere laufen zu lassen. Im Revisionsverfahren zählt die Form der Verteidigung genauso viel wie die vermeintliche Wahrheit der Beweismittel.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wann verliere ich meinen Führerschein wegen Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315c StGB)?

Die Entziehung der Fahrerlaubnis ist bei einer Verurteilung wegen Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315c StGB) nicht die Ausnahme, sondern der gesetzliche Regelfall. Sobald das Gericht die Tatmerkmale bejaht, vermutet es eine unwiderlegliche Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen. Viele Betroffene empfinden den Verlust der Mobilität als Schock, doch das Gesetz sieht diese existenzielle Konsequenz zwingend vor.

Die Entziehung erfolgt als sogenannte Regelfolge gemäß § 69 Abs. 2 Nr. 1 StGB. Diese Vorschrift stellt fest, dass bei bestimmten schweren Straftaten, zu denen § 315c StGB gehört, die charakterliche Eignung automatisch infrage steht. Richter prüfen dabei insbesondere, ob das Verhalten als „grob verkehrswidrig und rücksichtslos“ einzustufen war. Ein bloßes Augenblicksversagen oder eine Fehleinschätzung der Verkehrslage reichen für die Verurteilung in der Regel nicht aus.

Eine Milderung dieser Folge ist kaum möglich, selbst wenn Reue oder ein Täter-Opfer-Ausgleich vorliegen. Der Bundesgerichtshof schließt die Anwendung des milderen Paragraphen § 46a StGB bei reinen Verkehrsdelikten aus, weil § 315c StGB primär die Sicherheit der Allgemeinheit schützt. Konkret führt das Gericht zur Begründung der Entziehung oft hohe Geschwindigkeitsdifferenzen an, beispielsweise wenn jemand 120 km/h fährt, während die Kolonne nur 60 km/h fährt.

Überprüfen Sie sofort die Anklageschrift oder das Urteil auf die exakte Verwendung der Merkmale „grob verkehrswidrig und rücksichtslos“, um Ihre Verteidigungsstrategie festzulegen.

Wie kann ich mein teures Privatgutachten oder eine Computersimulation vor Gericht als Beweis nutzen?

Private Beweismittel wie teure Privatgutachten oder aufwendige Computersimulationen scheitern vor Gericht selten am Inhalt, sondern fast immer an der Form. Sie können das Urteil nur ins Wanken bringen, wenn Sie sie prozessual korrekt einbringen. Das Gericht wertet diese Unterlagen nur dann als echten Beweisantrag, wenn dieser eine ganz spezifische, zu beweisende Tatsache (die Beweisbehauptung) benennt. Andernfalls werden sie lediglich als unverbindliche Anregung abgewiesen.

Wenn Sie lediglich die Verlesung oder Vorführung des Dokuments fordern, stuft das Gericht dies meist nur als unverbindlichen Beweisermittlungsantrag ein. Hier hat der Richter großen Ermessensspielraum, den Antrag einfach abzulehnen und die Beweise zu ignorieren. Entscheidend ist stattdessen, dass Ihr Antrag präzise Fakten liefert, die das Gericht zwingen, sich damit auseinanderzusetzen. Sie müssen klar definieren, welche neue, entscheidungserhebliche Tatsache das teure Privatgutachten beweisen soll.

Ihr Beweismittel muss neue, überzeugende Fakten liefern, welche die richterliche Überzeugung grundlegend untergraben, insbesondere die Feststellungen des Gerichtssachverständigen. Nehmen wir an: Verlangen Sie nicht nur die Prüfung der Simulation, sondern behaupten Sie explizit: „Die Computersimulation beweist, dass der Abstand zwischen den Fahrzeugen zum Zeitpunkt X Zentimeter betrug.“ Im Revisionsverfahren dient das Privatgutachten primär dazu, offensichtliche Rechtsfehler der Beweiswürdigung der Vorinstanz aufzuzeigen.

Wenn Sie einen privaten Sachverständigen beauftragen, fordern Sie ihn auf, die zentrale, neu bewiesene Tatsache in einem einzigen, präzisen Satz zu formulieren.

Wie muss ich einen Beweisantrag formulieren, damit das Gericht ihn nicht ablehnen darf?

Damit das Gericht einen Beweisantrag zwingend verhandeln muss, darf er keinen Formfehler enthalten. Die entscheidende Anforderung ist die präzise Benennung einer zu beweisenden Tatsache, bekannt als Beweisbehauptung. Fehlt diese konkrete Angabe, stuft das Gericht Ihr Gesuch nur als unverbindlichen Beweisermittlungsantrag ein. In diesem Fall besteht keine Pflicht zur zwingenden Verhandlung, da das Gericht einen weiten Ermessensspielraum besitzt.

Die Unterscheidung zwischen den beiden Antragsarten ist für Ihre prozessuale Position im Strafverfahren extrem wichtig. Ein formal korrekter Beweisantrag begründet eine Verpflichtung des Gerichts. Es muss den Antrag entweder zulassen oder die Ablehnung nur durch einen der eng begrenzten gesetzlichen Ablehnungsgründe untermauern. Beim Beweisermittlungsantrag hingegen hat das Gericht einen weiten Ermessensspielraum und kann die bloße Anregung zur weiteren Aufklärung leicht abweisen. Richter werten unbestimmte Anträge oft als pauschalen Angriff auf die bisherige Beweiswürdigung.

Der häufigste Fehler liegt darin, lediglich das Beweismittel zu benennen. Sie dürfen beispielsweise nicht nur die Verlesung eines Privatgutachtens fordern. Sie müssen vielmehr klar formulieren, welche spezifische Schlussfolgerung des Gerichts durch das Gutachten widerlegt wird. Benennen Sie daher das konkrete Beweismittel – etwa „Videoaufzeichnung des Zeugen X vom 01.01.2025“ – und ergänzen Sie einen juristisch sauberen Satz, der mit „Hiermit soll bewiesen werden, dass…“ beginnt.

Listen Sie alle relevanten Tatsachen auf, die zu Ihren Gunsten sprechen, und formulieren Sie für jede davon eine zwingende Beweisbehauptung, um Ihre letzte Chance auf Freispruch zu sichern.

Was tun, wenn das Gericht meinen Beweisantrag als unverbindlichen Beweisermittlungsantrag abweist?

Wenn Ihr Antrag nicht als zwingender Beweisantrag, sondern nur als unverbindliche Anregung gewertet wurde, liegt in der bloßen Ablehnung kein rügefähiger Rechtsfehler. Die korrekte prozessuale Reaktion im Revisionsverfahren ist die Aufklärungsrüge. Diese Rüge nach § 244 Abs. 2 StPO zielt darauf ab, darzulegen, warum sich die Notwendigkeit weiterer Ermittlungen dem Gericht hätte aufdrängen müssen.

Die Ablehnung eines bloßen Beweisermittlungsantrags ist für ein Gericht unproblematisch, weil es bei der Sachverhaltsaufklärung einen großen Ermessensspielraum besitzt. Sie können diese Ablehnung im Revisionsverfahren nicht direkt anfechten, da dem Tatrichter hier keine Beweisantragspflichten auferlegt waren. Um mit der Aufklärungsrüge Erfolg zu haben, müssen Sie beweisen, dass das Gericht eine gebotene Sachverhaltsaufklärung unterlassen hat oder der Gerichtssachverständige unvollständig arbeitete.

Sie müssen konkret aufzeigen, dass die Beweisaufnahme des Gerichts lückenhaft oder widersprüchlich ist. Der Nachweis der Verletzung der Aufklärungspflicht ist schwierig, wenn die Inhalte Ihres Privatgutachtens dem Gerichtssachverständigen bereits bekannt waren und er sie in seine Analyse einbezogen hat. Erscheint die richterliche Beweiswürdigung logisch nachvollziehbar, wird die Rüge scheitern.

Prüfen Sie dringend das Urteil und das Protokoll der Hauptverhandlung, um die exakte Begründung der Ablehnung festzustellen und die Argumentation für die Aufklärungspflichtverletzung vorzubereiten.

Kann die Entziehung der Fahrerlaubnis bei einer Straßenverkehrsgefährdung verkürzt oder verhindert werden?

Die Entziehung der Fahrerlaubnis nach einer Verurteilung wegen Straßenverkehrsgefährdung (§ 315c StGB) ist der gesetzliche Regelfall. Gerichte gehen in solchen Fällen von einer unwiderleglichen Vermutung der Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen aus. Die Möglichkeiten, diese Folge abzuwenden oder die Sperrfrist zu verkürzen, sind daher äußerst eng begrenzt. Die Gerichte behandeln diese Strafen konsequent, da die Sicherheit des Straßenverkehrs Priorität hat.

Das Gesetz behandelt die Gefährdung des Straßenverkehrs als ein Verbrechen, das primär die Sicherheit der Allgemeinheit schützt. Aus diesem Grund ist der Weg über den Täter-Opfer-Ausgleich nach § 46a StGB in diesem Kontext in der Regel nicht anwendbar. Die gefestigte BGH-Rechtsprechung lehnt dessen Anwendung bei Delikten ab, deren primäres Schutzgut die allgemeine Verkehrssicherheit darstellt. Reue oder finanzielle Schadenswiedergutmachung helfen dem Angeklagten hier im Hinblick auf die Entziehung der Fahrerlaubnis nicht weiter.

Eine Verhinderung der Entziehung ist nur in extremen Ausnahmefällen denkbar. Dies gelingt, wenn außergewöhnliche Umstände die Regelfallvermutung der Ungeeignetheit ausnahmsweise widerlegen. Ein Beispiel wäre, wenn zwischen der Tat und dem Urteil eine extrem lange Zeit verstrichen ist, während der sich der Verurteilte tadellos verhalten hat. Die gerichtlich festgelegte Sperrfrist für die Wiedererteilung, die mindestens sechs Monate betragen muss, beanstanden die Gerichte nur bei einer klaren Unverhältnismäßigkeit der Dauer.

Prüfen Sie, ob konkrete Beweise dafür vorliegen, die eine Ausnahme von diesem harten Regelfall begründen könnten.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.

Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt

Aufklärungsrüge

Eine Aufklärungsrüge ist ein spezifisches prozessuales Werkzeug im Revisionsverfahren, mit dem die Verteidigung moniert, dass das Gericht seine Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung verletzt hat. Juristen nennen das die Rüge nach § 244 Abs. 2 StPO; sie dient dazu, zu beweisen, dass sich dem Tatrichter die Notwendigkeit weiterer Beweiserhebungen hätte aufdrängen müssen, er sie aber unterlassen hat.

Beispiel: Der verurteilte Autofahrer hätte eine Aufklärungsrüge erheben müssen, um die Ablehnung seines Beweisermittlungsantrags im Revisionsverfahren erfolgreich angreifen zu können.

Beweisantrag

Ein Beweisantrag ist ein formales Gesuch der Verfahrensbeteiligten an das Gericht, eine konkret benannte Tatsache durch ein ebenso konkret bezeichnetes Beweismittel zu beweisen. Das Gesetz stattet den echten Beweisantrag mit einem sogenannten Beweiserhebungszwang aus; das bedeutet, das Gericht muss den Beweis entweder zulassen oder die Ablehnung nur unter den eng begrenzten gesetzlichen Gründen begründen.

Beispiel: Da die Verteidigung es versäumte, eine Beweisbehauptung zu formulieren, stufte das Gericht den Antrag auf Verlesung des Privatgutachtens nicht als zwingenden Beweisantrag ein.

Beweisbehauptung

Die Beweisbehauptung bildet den Kern eines formal korrekten Beweisantrags, indem sie präzise festlegt, welche konkrete Tatsache mit dem vorgeschlagenen Beweismittel belegt werden soll. Ohne diese spezifische Formulierung gilt der Antrag nicht als zwingender Beweisantrag, da das Gericht Rechtssicherheit darüber benötigt, welche Feststellung es durch die Beweiserhebung erschüttern soll.

Beispiel: Die Verteidigung hätte explizit behaupten müssen, dass die Computersimulation beweist, die gefahrene Geschwindigkeit habe nur 100 km/h betragen, um eine gültige Beweisbehauptung zu liefern.

Beweisermittlungsantrag

Im Gegensatz zum formalen Beweisantrag ist der Beweisermittlungsantrag lediglich eine unverbindliche Anregung an das Gericht, weitere Ermittlungen in eine bestimmte Richtung anzustellen. Hier besitzt der Tatrichter einen weiten Ermessensspielraum und kann die Anregung in der Regel ohne ausführliche Begründung ablehnen, ohne damit einen prozessualen Rechtsfehler zu begehen.

Beispiel: Das Bayerische Oberste Landesgericht bestätigte die Entscheidung des Landgerichts, da der unbestimmte Antrag zur Verlesung des Privatgutachtens lediglich als Beweisermittlungsantrag gewertet wurde.

Grob verkehrswidrig und rücksichtslos

Diese Merkmale sind zwingende Voraussetzungen für die Erfüllung des Straftatbestandes der Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315c StGB) und beschreiben eine besonders schwere und pflichtvergessene Fahrweise. Ein Verhalten gilt als rücksichtslos, wenn der Täter aus Gleichgültigkeit oder eigensüchtigen Motiven die Gefährdung anderer billigend in Kauf nimmt, wodurch das Gesetz die Verkehrssicherheit als hohes Rechtsgut schützt.

Beispiel: Das Landgericht stufte das Überholmanöver des Autofahrers als grob verkehrswidrig ein, weil er mit mindestens 120 km/h an einer mit 60 km/h fahrenden Fahrzeugkolonne vorbeizog und den Gegenverkehr massiv gefährdete.

Privatgutachten

Als Privatgutachten bezeichnen Juristen eine fachliche Ausarbeitung, die nicht vom Gericht, sondern von einer Verfahrenspartei – meist der Verteidigung – zur Stützung ihrer Argumentation in Auftrag gegeben wird. Obwohl diese Gutachten oft hochtechnisch sind, werden sie prozessual nicht wie gerichtlich bestellte Sachverständigengutachten behandelt; sie dienen in erster Linie als Beweismittel der Partei.

Beispiel: Das vom verurteilten Autofahrer erstellte Privatgutachten sollte die Feststellungen des gerichtlich bestellten Sachverständigen zur Geschwindigkeit erschüttern, wurde aber formal nicht korrekt eingebracht.

Unwiderlegliche Vermutung

Juristen sprechen von einer unwiderleglichen Vermutung, wenn das Gesetz das Vorliegen einer Tatsache zwingend annimmt und der Gegenbeweis durch die betroffene Partei von vornherein ausgeschlossen ist. Bei der Entziehung der Fahrerlaubnis bei Delikten wie der Straßenverkehrsgefährdung (§ 69 Abs. 2 StGB) vermutet der Gesetzgeber die charakterliche Ungeeignetheit des Täters, um die öffentliche Sicherheit schnell und effektiv zu gewährleisten.

Beispiel: Die Verurteilung wegen Gefährdung des Straßenverkehrs führt zur unwiderleglichen Vermutung der Ungeeignetheit, weshalb die Entziehung der Fahrerlaubnis in diesem Fall als Regelfolge zwingend anzuordnen war.

Das vorliegende Urteil

BayObLG – Az.: 206 StRR 318/25 – Beschluss vom 07.10.2025

* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.