Ein Autofahrer in Sigmaringen sah sein Bußgeldverfahren wegen Verjährung eingestellt, doch die Anwaltskosten sollte die Staatskasse nicht übernehmen. Trotz des Behördenfehlers, der zur Einstellung führte, musste er die Kosten vollständig selbst tragen.

Übersicht

- Das Wichtigste in Kürze

- Der Fall vor Gericht

- Warum musste ein Autofahrer trotz eingestelltem Verfahren seine Anwaltskosten selbst tragen?

- Wie konnte ein Bußgeldverfahren einfach im Sande verlaufen?

- Weshalb weigerte sich die Staatsanwaltschaft, die Kosten zu übernehmen?

- Was war der entscheidende Punkt für das Gericht?

- Wie bewertete das Gericht das Argument des „Behördenfehlers“?

- Die Urteilslogik

- Benötigen Sie Hilfe?

- Experten Kommentar

- Häufig gestellte Fragen (FAQ)

- Wann übernimmt die Staatskasse meine Anwaltskosten, wenn mein Bußgeldverfahren eingestellt wird?

- Welche Rechte habe ich, wenn mein Bußgeldverfahren unerklärlich lange dauert?

- Wie stelle ich einen Antrag auf Kostenübernahme meiner Anwaltskosten bei Verfahrenseinstellung?

- Kann ich mich gegen eine Ablehnung der Anwaltskostenübernahme durch die Staatsanwaltschaft wehren?

- Welche Schritte sollte ich bei einem Bußgeldverfahren beachten, um meine Kosten zu schützen?

- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt

- Wichtige Rechtsgrundlagen

- Das vorliegende Urteil

Zum vorliegenden Urteil Az.: 8 OWi 163/25 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt

Das Wichtigste in Kürze

- Gericht: Amtsgericht Sigmaringen

- Datum: 16.07.2025

- Aktenzeichen: 8 OWi 163/25

- Verfahren: Bußgeldverfahren (Kostenentscheidung)

- Rechtsbereiche: Ordnungswidrigkeitenrecht, Verfahrensrecht, Kostenrecht

- Das Problem: Ein Autofahrer war zu schnell gefahren. Das Bußgeldverfahren wurde wegen Zeitablaufs eingestellt. Die Staatsanwaltschaft wollte die Anwaltskosten des Autofahrers nicht zahlen. Der Autofahrer beantragte, dass der Staat diese Kosten übernimmt.

- Die Rechtsfrage: Muss der Staat die Anwaltskosten eines Autofahrers zahlen, wenn ein Bußgeldverfahren wegen Zeitablaufs eingestellt wurde? Oder darf die Staatsanwaltschaft selbst entscheiden, ob der Staat zahlt?

- Die Antwort: Nein. Das Gericht lehnte den Antrag des Autofahrers ab. Die Staatskasse muss die Anwaltskosten nicht tragen, obwohl das Verfahren wegen Zeitablaufs eingestellt wurde.

- Die Bedeutung: Wenn ein Bußgeldverfahren wegen Zeitablaufs endet, zahlt der Staat die Anwaltskosten nicht automatisch. Die Staatsanwaltschaft hat hier einen eigenen Entscheidungsspielraum. Dies gilt besonders, wenn der Betroffene den Verstoß eingeräumt hat.

Der Fall vor Gericht

Warum musste ein Autofahrer trotz eingestelltem Verfahren seine Anwaltskosten selbst tragen?

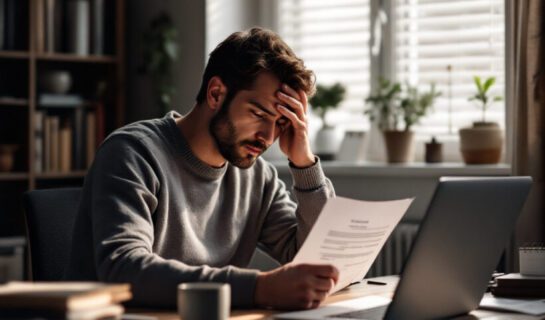

Ein Autofahrer entgeht einem Bußgeld von 480 Euro und einem zweimonatigen Fahrverbot. Das klingt nach einem Sieg auf ganzer Linie.

Doch dieser Erfolg hatte einen Haken, der ihn am Ende doch Geld kostete – und zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung über eine simple, aber entscheidende Frage führte: Wer zahlt den Anwalt, wenn die Justiz einen Fall einfach vergisst? Das Amtsgericht Sigmaringen musste genau das klären und schaffte dabei Klarheit über die Grenzen staatlicher Kostenübernahme.

Wie konnte ein Bußgeldverfahren einfach im Sande verlaufen?

Der Fall begann alltäglich. Ein Mann wurde mit 54 km/h zu viel auf einer Landstraße geblitzt. Das Landratsamt verhängte ein saftiges Bußgeld und ein Fahrverbot. Der Mann nahm sich einen Anwalt und legte Einspruch ein. Das war im Herbst 2022. Die Behörde gab den Fall daraufhin an die Staatsanwaltschaft weiter. Und dann passierte – nichts.

Fast zwei Jahre herrschte Funkstille. Als der Verteidiger schließlich nach dem Stand der Dinge fragte, offenbarte sich ein kleines Behörden-Chaos. Die Akte war unauffindbar. Im Computersystem der Staatsanwaltschaft war das Verfahren aus unerklärlichen Gründen längst als erledigt ausgetragen worden. Niemand wusste, wer das veranlasst hatte oder warum. Dieser administrative Stillstand hatte eine entscheidende Folge: Der Fall war verjährt. Die Geschwindigkeitsüberschreitung konnte nicht mehr verfolgt werden. Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren offiziell ein.

Weshalb weigerte sich die Staatsanwaltschaft, die Kosten zu übernehmen?

Der Autofahrer war das Bußgeld und das Fahrverbot los. Nun ging es um die Anwaltsrechnung. Sein Verteidiger argumentierte logisch: Die Behörden haben den Fall verschleppt und die Akte verloren. Dieser Fehler führte zur Verjährung. Es ist deshalb nur fair und gerecht, wenn die Staatskasse die Kosten für den Anwalt übernimmt.

Die Staatsanwaltschaft sah das komplett anders. Ihre Argumentation stützte sich auf drei Pfeiler. Erstens: Der Fahrer wurde nur aus einem formalen Grund nicht verurteilt – dem Zeitablauf. An der Sache selbst habe sich nichts geändert. Der Mann hatte den Verstoß bei der Polizei sogar zugegeben. Zweitens: Sein Verteidiger hatte nie stichhaltige Beweise für eine fehlerhafte Messung vorgelegt, obwohl er ein Gutachten angekündigt hatte. Es gab also keinen Grund anzunehmen, der Fahrer wäre freigesprochen worden. Drittens – und das war der strategische Kernpunkt –: Der Fahrer hatte seinen Anwalt bereits im November 2022 beauftragt. Die Kosten entstanden also ganz am Anfang des Verfahrens, lange bevor die Akte verschwand. Ein Zusammenhang zwischen dem Behördenfehler und den Anwaltskosten bestand daher nicht. Die Staatsanwaltschaft nutzte ihren gesetzlichen Entscheidungsspielraum und lehnte die Kostenübernahme ab.

Was war der entscheidende Punkt für das Gericht?

Der Fall landete vor dem Amtsgericht Sigmaringen. Dieses Gericht hatte aber nicht die Aufgabe, neu zu entscheiden, ob eine Kostenübernahme fair wäre. Seine Rolle war eine andere. Es musste lediglich prüfen, ob die Staatsanwaltschaft bei ihrer Entscheidung grobe Fehler gemacht hatte. Im Juristendeutsch nennt man das eine Prüfung auf „Ermessensfehler„.

Im Klartext bedeutet das: Das Gericht darf die Entscheidung der Staatsanwaltschaft nicht einfach durch seine eigene ersetzen, nur weil es vielleicht anders entschieden hätte. Es darf nur eingreifen, wenn die Staatsanwaltschaft ihren Spielraum völlig verlassen, relevante Fakten ignoriert oder willkürlich gehandelt hat. Das Gericht ist hier eine Art Schiedsrichter, der auf die Einhaltung der Spielregeln achtet, aber nicht selbst mitspielt. Und bei dieser Prüfung kam das Gericht zu einem klaren Ergebnis: Die Staatsanwaltschaft hatte ihre Entscheidung sauber und nachvollziehbar begründet. Sie hatte alle Fakten abgewogen und eine logische Schlussfolgerung gezogen, die das Gesetz ihr erlaubt. Ein Fehler war nicht zu erkennen.

Wie bewertete das Gericht das Argument des „Behördenfehlers“?

Der Verteidiger des Autofahrers hatte stark auf die Verantwortung der Behörden für die Verfahrenspanne gesetzt. Er verwies sogar auf andere Gerichtsentscheidungen, die in ähnlichen Fällen die Staatskasse zur Kasse gebeten hatten. Doch das Amtsgericht Sigmaringen ließ dieses Argument nicht durchgreifen.

Die Richter stellten fest, dass der bloße Umstand, dass die Verjährung im Verantwortungsbereich der Justiz eintrat, nicht automatisch zu einer Kostenübernahme führt. Der Knackpunkt war die fehlende Kausalität. Die Anwaltskosten waren bereits entstanden, als das Verfahren noch völlig normal lief. Sie wären auch angefallen, wenn die Akte nie verloren gegangen und es zu einer Hauptverhandlung gekommen wäre. Das spätere Chaos bei der Aktenverwaltung hatte die Beauftragung des Anwalts nicht verursacht. Der Zusammenhang fehlte. Der Antrag des Autofahrers wurde deshalb abgewiesen. Er musste seine Anwaltskosten am Ende selbst bezahlen.

Die Urteilslogik

Selbst wenn ein Verfahren durch staatliches Versäumnis eingestellt wird, trägt der Staat die Anwaltskosten nicht automatisch.

- Kausalität bei Kostenübernahme: Die staatliche Übernahme von Anwaltskosten setzt voraus, dass ein Behördenfehler die Entstehung dieser Kosten direkt verursacht hat, nicht lediglich die spätere Einstellung des Verfahrens.

- Keine automatische Kostentragung bei Verjährung: Das Verstreichenlassen der Verfolgungsverjährung durch die Behörden allein verpflichtet den Staat nicht dazu, die entstandenen Anwaltskosten zu übernehmen.

- Grenzen richterlicher Ermessensprüfung: Gerichte überprüfen behördliche Kostenentscheidungen nur daraufhin, ob die Behörde ihren Ermessensspielraum missbräuchlich oder willkürlich genutzt hat, nicht ob eine andere Entscheidung gerechter gewesen wäre.

Klare Regeln definieren, wann der Staat für Verfahrenskosten aufkommt, selbst bei behördlichen Fehlern.

Benötigen Sie Hilfe?

Betrifft Sie die Kostentragung bei Einstellung eines Bußgeldverfahrens wegen Verjährung? Erhalten Sie eine unverbindliche Ersteinschätzung zu Ihrem Fall.

Experten Kommentar

Viele glauben ja, wenn die Behörde patzt und ein Verfahren verjährt, hat man doppelt gewonnen: kein Bußgeld und der Staat zahlt auch noch den Anwalt. Dieses Urteil macht da aber einen Strich durch die Rechnung: Die Kosten für Ihren Anwalt müssen Sie trotzdem selbst tragen, wenn Sie ihn schon beauftragt haben, bevor der Behördenfehler überhaupt passierte. Es geht nicht nur um die Verjährung an sich, sondern darum, ob die Anwaltskosten wegen dieses Fehlers entstanden sind – und das ist oft nicht der Fall, wenn man sich direkt einen Anwalt nimmt. Eine Einstellung wegen Verjährung ist also ein Sieg, aber kein Freifahrtschein für die Anwaltskosten.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wann übernimmt die Staatskasse meine Anwaltskosten, wenn mein Bußgeldverfahren eingestellt wird?

Die Staatskasse übernimmt Anwaltskosten bei einer Verfahrenseinstellung nicht automatisch, selbst bei gravierenden Behördenfehlern. Dies ist keine Garantie. Entscheidend ist der kausale Zusammenhang zwischen dem Fehler und den entstandenen Kosten sowie eine nachweisliche Aussicht auf Freispruch. Ohne diese ursächliche Verbindung oder entsprechende Unschuldsbelege bleiben Sie oft auf den Anwaltskosten sitzen.

Viele Betroffene sind überrascht: Eine Einstellung des Bußgeldverfahrens, ob wegen Verjährung oder anderer formaler Gründe, bedeutet leider nicht automatisch eine Kostenübernahme durch die Staatskasse. Dies ist ein verbreiteter Irrtum, der oft zu Frust führt. Der Knackpunkt liegt in der sogenannten Kausalität. Nur wenn Ihre Anwaltskosten direkt und ursächlich durch einen nachweisbaren Behördenfehler entstanden sind und dieser Fehler maßgeblich zu einer (fiktiven) Entlastung des Betroffenen geführt hätte, springt der Staat ein. Sind Ihre Kosten jedoch bereits vor dem Auftreten des Fehlers angefallen, fehlt dieser notwendige Zusammenhang. Juristen nennen das fehlende Kausalität.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Sachlage selbst. Die Staatsanwaltschaft wird eine Übernahme tendenziell ablehnen, wenn der eigentliche Verstoß zugestanden wurde. Auch fehlen oft stichhaltige Beweise (beispielsweise ein unabhängiges Messgutachten), die Ihre Unschuld belegen würden. Solche Beweise müssten in einer Hauptverhandlung zu einem Freispruch geführt haben. Es geht also nicht nur um den Behördenfehler, sondern auch um die inhaltliche Erfolgsaussicht.

Denken Sie an eine Reparaturrechnung. Wenn Ihr Auto wegen eines Fabrikationsfehlers kaputtgeht und Sie es reparieren lassen müssen, zahlt der Hersteller. Doch wenn Sie das Auto schon in die Werkstatt brachten, bevor der Fehler überhaupt bekannt wurde, um zum Beispiel neue Reifen zu montieren, kann der Hersteller diese Reifenkosten nicht übernehmen. Der Defekt hat die Reifenmontage nicht verursacht. Genau diese fehlende ursächliche Verbindung ist entscheidend für die Kostenübernahme der Anwaltsrechnung.

Prüfen Sie mit Ihrem Anwalt unverzüglich Ihre Akte. Achten Sie dabei genau darauf, wann die Anwaltskosten in Rechnung gestellt wurden. Lag zu diesem Zeitpunkt bereits konkrete Beweise für Ihre Unschuld (wie ein fundiertes Messgutachten) vor? Oder wurden diese aktiv eingefordert? Diese Details sind entscheidend, um eine mögliche Kostenübernahme realistisch einschätzen zu können.

Welche Rechte habe ich, wenn mein Bußgeldverfahren unerklärlich lange dauert?

Verzögert sich Ihr Bußgeldverfahren unerklärlich lange, ist Ihr zentrales Recht die Geltendmachung der Verfolgungsverjährung. Dieser juristische Schutz kann eine Einstellung des Verfahrens erzwingen, da der Vorwurf dann nicht mehr geahndet werden darf. Eine automatische Kostenübernahme Ihrer Anwaltskosten durch die Staatskasse ist damit jedoch nicht verbunden.

Jeder Bürger hat einen Anspruch auf zügige Bearbeitung seines Verfahrens. Bleibt die Bearbeitung eines Bußgeldverfahrens unangemessen lange aus, können Sie oder Ihr Anwalt aktiv den Sachstand erfragen und auf Beschleunigung drängen. Doch der weitaus wichtigere Punkt bei langen Wartezeiten ist die Verfolgungsverjährung. Für die meisten Bußgeldkatalogverstöße beträgt diese drei Monate, unterbrochen durch bestimmte Verfahrenshandlungen maximal sechs Monate. Erreicht das Verfahren diese Frist ohne rechtskräftigen Abschluss, darf der Verstoß nicht mehr geahndet werden; das Verfahren wird eingestellt.

Dennoch: Eine Einstellung des Verfahrens wegen Verjährung – selbst wenn diese durch behördliche Fehler verursacht wurde – garantiert keine automatische Erstattung Ihrer Anwaltskosten. Der Knackpunkt liegt in der juristischen Kausalität. Anwaltskosten, die zu Beginn des Verfahrens anfallen, sind in der Regel entstanden, bevor ein späterer Behördenfehler auftrat. Dann fehlt ein direkter Zusammenhang zwischen dem Fehler und Ihren Ausgaben, was eine Kostenübernahme durch die Staatskasse oft verhindert.

Ein passendes Beispiel: Sie beauftragen einen Anwalt, um eine ungerechtfertigte Mahnung abzuwehren. Dann stellt sich heraus, die Mahnung war längst verjährt. Ihre Kosten für den Anwalt bleiben meist bei Ihnen. Er wurde ja bereits aktiv, bevor die Verjährung zum Tragen kam. Die Ausgaben entstanden unabhängig vom späteren formalen Erfolg.

Warten Sie nicht passiv ab. Kontaktieren Sie umgehend Ihren Anwalt. Er soll unverzüglich den aktuellen Stand Ihres Bußgeldverfahrens prüfen und die genaue Verjährungsfrist kalkulieren. Ihr Anwalt kann dann eine Sachstandsanfrage bei der zuständigen Behörde stellen. Das hilft, frühzeitig aktiv zu werden und Ihre Rechte optimal zu wahren.

Wie stelle ich einen Antrag auf Kostenübernahme meiner Anwaltskosten bei Verfahrenseinstellung?

Einen Antrag auf Übernahme Ihrer Anwaltskosten bei Verfahrenseinstellung reichen Sie schriftlich bei der Staatsanwaltschaft ein. Entscheidend ist eine akribische Begründung, die eine kausale Verbindung zwischen einem nachweisbaren Behördenfehler und den entstandenen Kosten belegt. Zudem müssen Sie überzeugend darlegen, dass stichhaltige Beweise für Ihre Unschuld vorlagen und eine Aussicht auf Freispruch bestand.

Die Regel lautet, dass die Staatskasse nicht automatisch die Zeche zahlt, nur weil ein Verfahren eingestellt wurde. Vielmehr verlangt der Gesetzgeber, dass Ihre Anwaltskosten direkt und ursächlich durch einen Fehler der Behörden entstanden sind. Dies bedeutet, dass die Kosten ohne diesen Fehler nicht oder nicht in dieser Höhe angefallen wären.

Zudem prüft die Staatsanwaltschaft sehr genau, ob Sie objektiv entlastende Beweise vorlegen konnten. Wurden beispielsweise keine stichhaltigen Argumente gegen den ursprünglichen Vorwurf präsentiert – wie etwa ein technisches Gutachten bei einer vermeintlich fehlerhaften Messung –, sinken die Chancen erheblich. Die Staatsanwaltschaft besitzt hier einen weiten Ermessensspielraum. Daher reicht es nicht, sich auf moralische Appelle zu verlassen.

Denken Sie an eine undichte Wasserleitung: Sie rufen einen Klempner, doch bevor er kommt, schließt die Stadtwerke das Hauptventil. Die Leitung ist zwar repariert, aber die Kosten für den Klempner wären auch angefallen, wenn das Ventil nie geschlossen worden wäre. Der Klempner wurde ja nicht wegen der Ventil-Schließung beauftragt. Hier fehlt die direkte Verbindung.

Sammeln Sie umgehend alle relevanten Unterlagen Ihres Verfahrens. Das sind insbesondere die Einspruchsschrift, Ihre Anwaltsrechnung mit präzisem Beauftragungsdatum und sämtliche Korrespondenz, die belegt, wann welche Beweismittel vorgelegt wurden. Übergeben Sie diese Dokumente Ihrem Anwalt. Eine fundierte Antragsbegründung erfordert genau diese Nachweise, um die Kausalität stichhaltig zu beweisen und die Ermessensentscheidung der Staatsanwaltschaft positiv zu beeinflussen.

Kann ich mich gegen eine Ablehnung der Anwaltskostenübernahme durch die Staatsanwaltschaft wehren?

Ja, Sie können sich rechtlich wehren, wenn die Staatsanwaltschaft die Übernahme Ihrer Anwaltskosten ablehnt. Der nächste Schritt ist ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung beim zuständigen Amtsgericht. Wichtig ist jedoch: Das Gericht prüft nicht die „Fairness“ der Entscheidung neu, sondern ausschließlich, ob die Staatsanwaltschaft bei ihrer Ermessensausübung grobe Fehler gemacht hat. Die Hürde dafür ist oft hoch.

Es ist absolut verständlich, wenn Sie sich nach einer solchen Ablehnung ungerecht behandelt fühlen. Der Rechtsweg ist nicht verbaut: Sie können gegen diese Entscheidung einen sogenannten „Antrag auf gerichtliche Entscheidung“ stellen. Diesen reichen Sie beim zuständigen Amtsgericht ein, idealerweise durch Ihren Anwalt.

Die Regel lautet, dass das Gericht die Entscheidung der Staatsanwaltschaft genau unter die Lupe nimmt. Dabei geht es aber nicht darum, ob das Gericht die Kostenübernahme für „gerecht“ hält. Juristen nennen diesen Vorgang eine Prüfung auf „Ermessensfehler“. Die Staatsanwaltschaft hat bei der Frage der Kostenübernahme einen weiten Entscheidungsspielraum. Das Gericht kontrolliert lediglich, ob dieser Spielraum grob überschritten, willkürlich gehandelt oder relevante Fakten ignoriert wurden.

Ein passender Vergleich ist ein Schiedsrichter im Fußball. Er prüft, ob der Hauptschiedsrichter die Regeln richtig angewendet und keine klaren, entscheidenden Fehler gemacht hat. Das Spielfeld betritt er jedoch nicht, um eine Szene neu zu pfeifen, nur weil er persönlich vielleicht anders entschieden hätte. So ähnlich agiert das Gericht, wenn es die Entscheidung der Staatsanwaltschaft überprüft.

Fordern Sie unbedingt eine detaillierte und ehrliche Einschätzung der Erfolgsaussichten von Ihrem Anwalt an. Klären Sie genau, welche spezifischen Argumente der Staatsanwaltschaft zur Ablehnung führten – insbesondere in Bezug auf die Kausalität der entstandenen Kosten. Nur wenn Ihr Anwalt fundiert darlegen kann, dass ein klarer „Ermessensfehler“ vorliegt, lohnt sich der weitere Schritt vor Gericht.

Welche Schritte sollte ich bei einem Bußgeldverfahren beachten, um meine Kosten zu schützen?

Um Ihre Anwaltskosten in einem Bußgeldverfahren zu schützen, sollten Sie einen Anwalt frühzeitig beauftragen. Dieser muss aktiv entlastende Beweise vorlegen und die Kausalität zwischen Behördenfehlern und den entstandenen Kosten nachweisen. Eine bloße Verfahrenseinstellung wegen Verjährung ohne diesen kausalen Zusammenhang oder Nachweis der Unschuld garantiert keine Kostenübernahme durch die Staatskasse.

Viele glauben, dass die Staatskasse automatisch Anwaltskosten trägt, sobald ein Bußgeldverfahren eingestellt wird. Dies ist leider ein Irrtum. Der Staat zahlt Ihre Kosten nur, wenn diese ursächlich durch einen Behördenfehler entstanden sind und gleichzeitig eine hohe Wahrscheinlichkeit bestand, dass Sie freigesprochen worden wären. Ohne nachweisbare entlastende Beweise, wie ein fundiertes Messgutachten oder überzeugende Zeugenaussagen, fehlt es oft an dieser Freispruchprognose.

Ihr Anwalt muss also nicht nur auf Fristen achten, sondern auch aktiv eine Verteidigungsstrategie verfolgen, die Ihre Unschuld belegt. Dokumentieren Sie jeden Schritt genau. Zeigen Sie auf, dass Ihre Anwaltskosten nicht sowieso angefallen wären, sondern erst durch einen konkreten, kausalen Fehler der Behörde notwendig wurden.

Denken Sie an ein Bauprojekt. Wenn die Planung von Anfang an fehlerhaft ist und Sie deswegen einen Architekten teuer beauftragen müssen, sind diese Kosten kausal. Wurde der Architekt aber schon für eine einwandfreie Planung bezahlt und später tritt ein völlig unabhängiger Baupfusch auf, der das Projekt lediglich verzögert, so sind die ursprünglichen Architektenkosten nicht mehr auf diesen späteren Pfusch zurückzuführen. Gleiches gilt für Anwaltskosten und Behördenfehler.

Handeln Sie proaktiv: Besprechen Sie mit Ihrem Anwalt direkt nach der Beauftragung eine konkrete Verteidigungsstrategie. Fragen Sie gezielt nach, welche entlastenden Beweise gesammelt werden (z.B. Messprotokolle, Eichscheine, Zeugenaussagen). Klären Sie zudem, wann und wie diese Beweise der Behörde oder dem Gericht offiziell vorgelegt werden, um Ihre Argumentation von Anfang an wasserdicht zu machen und eine kausale Verbindung zu schaffen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.

Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt

Antrag auf gerichtliche Entscheidung

Ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung ist das formale Rechtsmittel, mit dem man eine ablehnende Entscheidung der Staatsanwaltschaft, wie die Verweigerung der Anwaltskostenübernahme, von einem unabhängigen Gericht überprüfen lassen kann. Dieses Verfahren ermöglicht Bürgern, sich gegen behördliche Maßnahmen zu wehren und eine richterliche Kontrolle zu erwirken. Es stellt sicher, dass auch in Fällen mit Entscheidungsspielraum der Staatsanwaltschaft eine Korrektur bei Fehlern möglich ist.

Beispiel: Der Autofahrer stellte einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung beim Amtsgericht Sigmaringen, um die Ablehnung der Anwaltskostenübernahme durch die Staatsanwaltschaft anzufechten.

Ermessensfehler

Einen Ermessensfehler begeht eine Behörde oder Staatsanwaltschaft, wenn sie bei einer Entscheidung ihren gesetzlich eingeräumten Entscheidungsspielraum willkürlich nutzt, relevante Fakten ignoriert oder völlig unlogische Schlüsse zieht. Das Gesetz gibt Behörden einen gewissen Spielraum, doch Richter prüfen, ob diese Freiheit innerhalb der rechtlichen Grenzen bleibt und nicht missbraucht wird. Dies sichert eine faire und nachvollziehbare Verwaltungspraxis.

Beispiel: Das Amtsgericht Sigmaringen fand keinen Ermessensfehler, weil die Staatsanwaltschaft ihre Ablehnung der Kostenübernahme schlüssig und nachvollziehbar begründet hatte.

Kausalität

Kausalität beschreibt im Recht den ursächlichen Zusammenhang zwischen einem Ereignis – etwa einem Behördenfehler – und einem eingetretenen Schaden oder einer entstandenen Kostenposition. Das Gesetz verlangt diesen direkten Bezug, um sicherzustellen, dass nur die Folgen eines Fehlers ersetzt werden, die auch tatsächlich durch ihn ausgelöst wurden. Damit trennt das Recht zufällige Begleiterscheinungen von echten Konsequenzen.

Beispiel: Im vorliegenden Fall fehlte die Kausalität, da die Anwaltskosten bereits lange vor dem Verlust der Akte entstanden waren und somit nicht direkt durch diesen Behördenfehler verursacht wurden.

Verfolgungsverjährung

Die Verfolgungsverjährung ist eine juristische Frist, nach deren Ablauf ein begangener Verstoß, wie beispielsweise eine Geschwindigkeitsüberschreitung, von den Behörden nicht mehr geahndet werden darf. Das Gesetz setzt diese Fristen, um Rechtssicherheit zu schaffen und zu verhindern, dass Vorwürfe ewig verfolgt werden. Es fordert die Behörden auf, zügig zu handeln und alte Fälle abzuschließen.

Beispiel: Die Verfolgungsverjährung trat ein, weil die Staatsanwaltschaft das Bußgeldverfahren über einen langen Zeitraum nicht bearbeitet hatte und die Frist für die Ahndung des Verstoßes ablief.

Wichtige Rechtsgrundlagen

Verjährung im Ordnungswidrigkeitenrecht (§ 31 OWiG)

Eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit kann nach einer bestimmten Zeitspanne nicht mehr verfolgt oder bestraft werden.

→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Geschwindigkeitsüberschreitung des Autofahrers konnte wegen der langen Verfahrensdauer und des Ablaufs der Verjährungsfrist nicht mehr geahndet werden, was zur Einstellung des Verfahrens führte.

Kosten bei Verfahrenseinstellung wegen Verjährung (§ 46 Abs. 1 OWiG i.V.m. § 467 StPO)

Ob die Staatskasse die Anwaltskosten trägt, wenn ein Verfahren wegen Verjährung eingestellt wird, liegt im Ermessen der zuständigen Behörde, da der Beschuldigte nicht wegen erwiesener Unschuld freigesprochen wurde.

→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Staatsanwaltschaft hatte die Befugnis zu entscheiden, ob der Autofahrer seine Anwaltskosten selbst tragen muss, weil die Verjährung das Verfahren beendete, seine Schuld am Verkehrsverstoß aber nicht widerlegt wurde.

Grundsatz der Kausalität (Allgemeines Rechtsprinzip)

Ein Schaden oder Kostenanspruch entsteht nur, wenn es einen direkten Ursachenzusammenhang zwischen einem Fehler einer Partei und dem daraus entstandenen Nachteil gibt.

→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Gericht lehnte die Kostenübernahme ab, weil die Anwaltskosten des Autofahrers bereits entstanden waren, bevor der Behördenfehler mit der verlorenen Akte auftrat, und somit kein direkter ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Fehler und den Kosten bestand.

Gerichtliche Überprüfung von Ermessensentscheidungen (Ermessensfehler) (Allgemeines Rechtsprinzip)

Gerichte dürfen Entscheidungen von Behörden nicht einfach durch eigene ersetzen, sondern prüfen nur, ob die Behörde ihren gesetzlichen Entscheidungsspielraum richtig angewendet und keine groben Fehler gemacht hat.

→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Amtsgericht Sigmaringen durfte die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, die Kosten nicht zu übernehmen, nicht einfach ändern, sondern musste lediglich prüfen, ob die Staatsanwaltschaft bei ihrer Entscheidung willkürlich oder fehlerhaft gehandelt hatte.

Das vorliegende Urteil

AG Sigmaringen – Az: 8 OWi 163/25 – Beschluss vom 16.07.2025

* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.