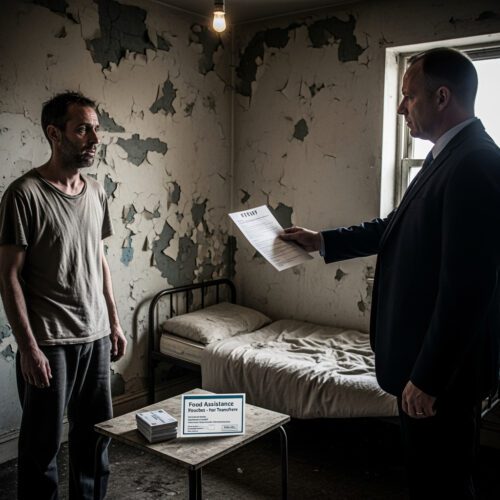

Ein Mann in Bayern, der nachweislich keinen einzigen Cent Bargeld besitzt und auch rechtlich keines erwirtschaften kann, sollte eine empfindliche Geldstrafe begleichen. Sein gesamtes Dasein basiert auf einer unentgeltlichen Unterkunft und Warengutscheinen, von denen er einen Teil für den Unterhalt seines Kindes abgibt. Dennoch sollte er zahlen – mit Euro, die er nie besaß und auch nicht beschaffen konnte.

Übersicht

- Das Wichtigste in Kürze

- Der Fall vor Gericht

- Wie kann ein Gericht jemanden zu einer Geldstrafe verurteilen, der nachweislich keinen einzigen Cent besitzt?

- Warum schwankte die Höhe der Geldstrafe so extrem zwischen den Gerichten?

- Kann der Wert von Sachleistungen wie Essen und Unterkunft einfach in eine Geldstrafe umgerechnet werden?

- Musste das höchste Gericht zunächst formale Hürden prüfen?

- Wo lag der entscheidende Denkfehler des Landgerichts bei der Festsetzung der Tagessatzhöhe?

- Warum war auch die Verweigerung von Ratenzahlungen ein schwerwiegender Fehler?

- Was bedeutet die Entscheidung des Bayerischen Obersten Landesgerichts für den Fall?

- Wichtigste Erkenntnisse

- Benötigen Sie Hilfe?

- Das Urteil in der Praxis

- Häufig gestellte Fragen (FAQ)

- Wie wird ein Tagessatz für eine Geldstrafe generell bestimmt?

- Wie werden nicht-monetäre Leistungen oder Sachbezüge bei der Bemessung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit für eine Geldstrafe berücksichtigt?

- Was geschieht, wenn eine Person eine gerichtlich verhängte Geldstrafe nachweislich nicht bezahlen kann?

- Unter welchen Voraussetzungen kann ein Gericht Zahlungserleichterungen für eine Geldstrafe gewähren?

- Warum ist die genaue Prüfung der tatsächlichen Zahlungsfähigkeit bei der Festsetzung einer Geldstrafe für Gerichte so entscheidend?

- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt

- Wichtige Rechtsgrundlagen

- Das vorliegende Urteil

Zum vorliegenden Urteil Az.: 206 StRR 164/24 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt

Das Wichtigste in Kürze

- Gericht: Bayerisches Oberstes Landesgericht

- Datum: 27. Mai 2024

- Aktenzeichen: 206 StRR 164/24

- Verfahren: Revisionsverfahren

- Rechtsbereiche: Strafrecht, Strafprozessrecht

Beteiligte Parteien:

- Kläger: Ein Mann, der wegen unerlaubten Aufenthalts ohne Pass zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Er focht die Höhe der einzelnen Tagessätze an und forderte Zahlungserleichterungen.

- Beklagte: Die staatliche Anklagebehörde. Sie vertrat die Ansicht, dass die vom Landgericht festgesetzte Tagessatzhöhe angemessen war und keine Zahlungserleichterungen gewährt werden mussten.

Worum ging es genau?

- Sachverhalt: Ein Mann wurde wegen unerlaubten Aufenthalts zu einer Geldstrafe von 200 Tagessätzen verurteilt. Er legte Rechtsmittel ein, weil er die Höhe der einzelnen Tagessätze als zu hoch und die Ablehnung von Zahlungserleichterungen als falsch ansah.

Welche Rechtsfrage war entscheidend?

- Kernfrage: Wie muss die Höhe einer Geldstrafe festgelegt werden, wenn der Verurteilte kein Bargeld hat und wegen seines Status auch keines verdienen kann, sondern nur Sachleistungen wie Gutscheine oder kostenlose Unterkunft erhält? War es unter diesen Umständen zudem richtig, ihm keine Ratenzahlung oder Stundung zu gewähren?

Entscheidung des Gerichts:

- Urteil im Ergebnis: Das Urteil des Landgerichts, das die Tagessatzhöhe festsetzte und Zahlungserleichterungen ablehnte, wurde aufgehoben.

- Zentrale Begründung: Das Landgericht hatte die finanziellen Verhältnisse des Verurteilten, insbesondere seine fehlenden Bareinkünfte und seine Unterhaltspflichten, nicht ausreichend berücksichtigt und Zahlungserleichterungen zu Unrecht abgelehnt.

- Konsequenzen für die Parteien: Der Fall wird zur erneuten Verhandlung und Entscheidung über die Geldstrafe an eine andere Kammer des Landgerichts zurückverwiesen.

Der Fall vor Gericht

Wie kann ein Gericht jemanden zu einer Geldstrafe verurteilen, der nachweislich keinen einzigen Cent besitzt?

Ein Mann in Oberbayern wird wegen unerlaubten Aufenthalts ohne Pass zu einer Geldstrafe verurteilt. Auf den ersten Blick ein Routinefall für die deutsche Justiz. Doch dieser Fall entwickelte sich zu einer juristischen Grundsatzfrage, die es bis vor das Bayerische Oberste Landesgericht schaffte. Der Grund liegt in der paradoxen Situation des Mannes: Er verfügt über keinerlei Bareinkünfte und ist rechtlich daran gehindert, welche zu erzielen. Sein gesamtes „Einkommen“ besteht aus Sachleistungen – einer unentgeltlichen Unterkunft und Warengutscheinen für Lebensmittel. Die zentrale Frage, die die Gerichte beschäftigte, war daher so einfach wie fundamental: Wie bemisst man eine Geldstrafe für jemanden, der kein Geld hat?

Warum schwankte die Höhe der Geldstrafe so extrem zwischen den Gerichten?

Der Weg des Falles durch die Instanzen gleicht einer Achterbahnfahrt und verdeutlicht die juristische Unsicherheit. Alles begann mit einem Strafbefehl des Amtsgerichts Rosenheim: 200 Tagessätze zu je 5,00 Euro sollte der Mann zahlen. Ein Tagessatz ist der Betrag, der der täglichen wirtschaftlichen Kraft des Verurteilten entsprechen soll; die Anzahl der Tagessätze spiegelt die Schwere der Tat wider.

Der Verurteilte akzeptierte seine Schuld und die Anzahl der Tagessätze, legte aber Einspruch gegen die Höhe des einzelnen Tagessatzes ein. Er argumentierte, 5,00 Euro pro Tag seien für ihn unbezahlbar. Das Amtsgericht hörte seine Argumente und schien ihm Recht zu geben: In einem Urteil reduzierte es den Tagessatz auf den gesetzlichen Mindestbetrag von 1,00 Euro.

Doch damit war die Sache nicht beendet. Nun legte die Staatsanwaltschaft Berufung ein, da ihr der Betrag von 1,00 Euro zu niedrig erschien. Der Fall landete vor dem Landgericht Traunstein. Dieses Gericht schlug einen Mittelweg ein und setzte den Tagessatz auf 3,50 Euro fest. Gleichzeitig lehnte es ab, dem Mann eine Ratenzahlung oder eine Stundung der Strafe zu gewähren. Gegen dieses Urteil zog der Mann schließlich mit einer Revision vor das Bayerische Oberste Landesgericht (BayObLG), die höchste bayerische Instanz in Strafsachen.

Kann der Wert von Sachleistungen wie Essen und Unterkunft einfach in eine Geldstrafe umgerechnet werden?

Das Landgericht Traunstein stützte seine Entscheidung auf die Annahme, dass auch Sachleistungen einen wirtschaftlichen Wert darstellen. Der Mann erhielt monatlich Warengutscheine im Wert von 186 Euro und musste keine Miete zahlen. Nach Ansicht des Gerichts sparte er dadurch Geld, was seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhöhe. Es errechnete aus dem Wert dieser Leistungen ein fiktives tägliches Einkommen und setzte auf dieser Basis den Tagessatz von 3,50 Euro fest.

Diese Vorgehensweise ist im deutschen Recht grundsätzlich nicht unüblich. Wenn beispielsweise jemand im Familienbetrieb mithilft und dafür Kost und Logis, aber kein Gehalt bekommt, kann der Wert dieser Leistungen für die Bemessung einer Geldstrafe herangezogen werden. Der entscheidende Unterschied liegt jedoch in einem Detail, das dem Landgericht entgangen zu sein schien: In all diesen Vergleichsfällen verfügen die Betroffenen in der Regel zumindest über ein kleines Taschengeld oder haben die Möglichkeit, sich anderweitig Barmittel zu beschaffen.

Der Mann in diesem Fall jedoch befand sich in einer Zwangslage. Aufgrund seines ausländerrechtlichen Status war es ihm nicht nur faktisch unmöglich, sondern auch rechtlich verboten, einer bezahlten Arbeit nachzugehen. Er hatte keinerlei Zugang zu Bargeld. Seine Sachleistungen waren nicht „kapitalisierbar“ – er konnte seine Unterkunft oder seine Lebensmittelgutscheine nicht in Euro umwandeln, um die Geldstrafe zu bezahlen. Es ist, als würde man von jemandem verlangen, eine Rechnung in Euro zu begleichen, obwohl er nur eine Kiste Äpfel besitzt. Die Äpfel haben zwar einen Wert, aber man kann sie nicht direkt bei der Bank einzahlen.

Musste das höchste Gericht zunächst formale Hürden prüfen?

Bevor sich das BayObLG der Kernfrage widmen konnte, musste es zwei prozessuale Weichenstellungen überprüfen, die den Weg des Falles geprägt hatten. Juristen nennen das die Prüfung der Zulässigkeit des Rechtsmittels.

Erstens war zu klären, ob der Einspruch des Mannes gegen den ursprünglichen Strafbefehl überhaupt wirksam war. Er hatte ihn auf die Höhe der Geldstrafe beschränkt, die Schuld aber anerkannt. Bei einem Dauerdelikt wie dem unerlaubten Aufenthalt muss für eine neue Verurteilung nachgewiesen werden, dass der Täter nach einer früheren Verurteilung einen neuen Entschluss gefasst hat, die rechtswidrige Situation aufrechtzuerhalten. Das Gericht befand, dass die im Strafbefehl dokumentierte erneute Aufforderung der Behörden zur Mitwirkung und die darauffolgende Untätigkeit des Mannes als ein solcher neuer Entschluss ausreichten. Die Beschränkung war also wirksam.

Zweitens hatte der Verteidiger des Mannes im Berufungsverfahren die zunächst eingelegte Berufung wieder zurückgenommen. Auch hier prüfte das BayObLG genau, ob der Anwalt dazu überhaupt berechtigt war. Es stellte fest, dass die vom Mann unterzeichnete Vollmacht den Verteidiger umfassend zur Vertretung ermächtigte. Eine gesonderte, ausdrückliche Ermächtigung zur Rücknahme eines Rechtsmittels war in diesem Fall nicht erforderlich.

Nachdem diese formalen Hürden genommen waren, war der Weg frei für die inhaltliche Prüfung des Urteils des Landgerichts.

Wo lag der entscheidende Denkfehler des Landgerichts bei der Festsetzung der Tagessatzhöhe?

Das BayObLG deckte in seiner Entscheidung einen fundamentalen Widerspruch in der Argumentation des Landgerichts auf. Einerseits stellte das Landgericht in seinem Urteil korrekt fest, dass der Mann über keinerlei Bareinkünfte verfügt und auch keine erzielen kann. Andererseits verurteilte es ihn zu einer Geldstrafe, die nur mit Bargeld bezahlt werden kann.

Die Richter des BayObLG machten deutlich, dass die bloße Existenz von Sachleistungen nicht automatisch zu einer zahlbaren Geldstrafe führen kann. Die entscheidende Frage ist immer, ob dem Verurteilten nach Abzug seiner notwendigen Lebenshaltungskosten noch frei verfügbare Mittel verbleiben, um die Strafe zu begleichen. Hier war die Antwort ein klares Nein. Das Gericht rügte die lückenhafte und widersprüchliche Würdigung der Fakten durch das Landgericht.

Zwei zentrale Fehler führten zur Aufhebung des Urteils:

- Ignorierte Unterhaltszahlungen: Das Landgericht hatte nicht berücksichtigt, dass der Mann von seinen monatlichen Warengutscheinen im Wert von 186 Euro noch 46 Euro für den Unterhalt seines Kindes aufwenden musste. Sein tatsächlicher verfügbarer „Wert“ betrug also nur 140 Euro – ein Betrag, der das Existenzminimum bereits unterschreitet.

- Falsche Anwendung der Grundsätze zu Sachleistungen: Die Analogie zu anderen Fällen wie mitarbeitenden Familienmitgliedern oder Ordensleuten griff nicht. In all diesen Fällen gibt es in der Regel einen Zugang zu zumindest geringen Barmitteln. Der vorliegende Fall war anders: Der Mann war komplett von Bargeldflüssen abgeschnitten. Ohne jegliche Barmittel ist selbst der Mindesttagessatz von einem Euro faktisch unbezahlbar.

Das Landgericht hatte eine Brücke gebaut, die ins Leere führte. Es errechnete einen theoretischen Wert, ignorierte aber die praktische Unmöglichkeit, diesen Wert in die geforderte Währung – Euro – umzuwandeln.

Warum war auch die Verweigerung von Ratenzahlungen ein schwerwiegender Fehler?

Neben der falschen Berechnung der Tagessatzhöhe beanstandete das BayObLG einen zweiten, ebenso gravierenden Rechtsfehler. Das Landgericht hatte es abgelehnt, dem Mann Zahlungserleichterungen nach § 42 des Strafgesetzbuches zu gewähren. Dieses Gesetz schreibt vor, dass einem Verurteilten eine Ratenzahlung oder eine Stundung der Strafe zu bewilligen ist, wenn ihm die sofortige Zahlung nach seinen persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnissen nicht zuzumuten ist.

Die Regelung ist kein „Kann“, sondern ein „Muss“. Sie ist zwingendes Recht. Das Landgericht hatte seine Ablehnung damit begründet, dass der Mann ohnehin beabsichtige, die Strafe durch gemeinnützige Arbeit abzuleisten. Außerdem könne ja später die Vollstreckungsbehörde immer noch Raten gewähren.

Diese Argumentation wies das BayObLG scharf zurück. Die Entscheidung über Zahlungserleichterungen ist Aufgabe des Gerichts im Urteil selbst und darf nicht auf die Vollstreckungsbehörde abgewälzt werden. Auch die Absicht des Verurteilten, die Strafe abzuarbeiten, entbindet das Gericht nicht von seiner Pflicht, über eine zumutbare Zahlungsmodalität zu entscheiden. Das Gesetz soll gerade verhindern, dass eine Geldstrafe faktisch sofort zu einer Ersatzfreiheitsstrafe wird, nur weil der Verurteilte nicht in der Lage ist, den Betrag auf einen Schlag zu zahlen.

Was bedeutet die Entscheidung des Bayerischen Obersten Landesgerichts für den Fall?

Das BayObLG hob das Urteil des Landgerichts Traunstein auf, soweit es die Höhe der Geldstrafe betraf. Der Fall wurde jedoch nicht endgültig entschieden. Stattdessen verwies das höchste Gericht die Sache zur erneuten Verhandlung an eine andere Kammer des Landgerichts zurück.

Das bedeutet, dass nun ein neues Gericht über die Höhe des Tagessatzes entscheiden muss. Dabei ist es an die Rechtsauffassung des BayObLG gebunden. Die neuen Richter müssen die wirtschaftliche Situation des Mannes ohne Widersprüche und Lücken neu bewerten. Sie müssen der Tatsache Rechnung tragen, dass er über keinerlei Bareinkünfte verfügt und seine Sachleistungen nicht in Geld umwandelbar sind. Und sie müssen, falls sie erneut eine Geldstrafe festsetzen, zwingend über die Gewährung von Zahlungserleichterungen entscheiden. Die Geschichte des Mannes ohne Geld ist also noch nicht zu Ende geschrieben.

Wichtigste Erkenntnisse

Ein Gericht muss die tatsächliche Zahlungsfähigkeit eines Verurteilten sorgfältig prüfen, um eine Geldstrafe gerecht und wirksam zu bemessen.

- Bemessung der Geldstrafe: Die Höhe einer Geldstrafe richtet sich nach der tatsächlichen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, wobei Sachleistungen nur dann zählen, wenn sie in Geld umwandelbar sind oder Barmittel freisetzen. Ein Gericht muss prüfen, ob dem Verurteilten nach Abzug aller notwendigen Ausgaben tatsächlich frei verfügbare Mittel bleiben, um die Strafe zu bezahlen.

- Pflicht zur Zahlungserleichterung: Das Gericht muss einem Verurteilten, dem eine sofortige Begleichung der Geldstrafe nicht zuzumuten ist, zwingend Ratenzahlungen oder Stundung bewilligen und darf diese Entscheidung nicht an die Vollstreckungsbehörde delegieren.

Die Justiz stellt sicher, dass eine Geldstrafe als Sanktion wirksam bleibt, ohne den Verurteilten in eine ausweglose Situation zu drängen.

Benötigen Sie Hilfe?

Wird Ihre Geldstrafe trotz fehlenden Bareinkommens falsch berechnet? Wir geben Ihnen eine erste Orientierung: Fordern Sie unsere unverbindliche Ersteinschätzung an.

Das Urteil in der Praxis

Die Frage, wie man einen Geldschein aus einem Gutschein zaubert, hat das Bayerische Oberste Landesgericht mit diesem Urteil endlich beantwortet. Es ist eine bittere, aber notwendige Lektion für die Gerichte: Ein theoretischer Sachwert schafft keine praktische Liquidität, um eine Geldstrafe zu begleichen. Das BayObLG zieht hier eine klare Grenze und verhindert, dass Mittellose aufgrund fehlender Barmittel faktisch in Ersatzfreiheitsstrafen gedrängt werden. Diese Entscheidung stärkt nicht nur die Rechtssicherheit für Betroffene, sondern mahnt auch zur Rückkehr zu einem pragmatischen und menschlichen Umgang mit der Geldstrafenbemessung.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie wird ein Tagessatz für eine Geldstrafe generell bestimmt?

Ein Tagessatz für eine Geldstrafe wird auf Basis der individuellen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer verurteilten Person bestimmt und spiegelt deren tägliche finanzielle Kraft wider. Die Anzahl der Tagessätze gibt dabei die Schwere der begangenen Tat an.

Man kann es sich vorstellen wie eine Art „Tagesgehalt“, das an die tatsächliche finanzielle Situation angepasst wird.

Die Höhe eines Tagessatzes soll dem Betrag entsprechen, der einer verurteilten Person durchschnittlich pro Tag zur Verfügung steht oder stehen könnte. Bei der Berechnung berücksichtigt ein Gericht alle Umstände, die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit beeinflussen. Dazu zählen beispielsweise das monatliche Nettoeinkommen oder der Wert von Sachleistungen wie unentgeltliche Unterkunft oder Warengutscheine, wenn diese einen wirtschaftlichen Vorteil darstellen.

Auch notwendige Lebenshaltungskosten und Unterhaltspflichten werden geprüft, um zu ermitteln, welche frei verfügbaren Mittel tatsächlich übrigbleiben. Der gesetzliche Mindestbetrag für einen Tagessatz liegt bei einem Euro.

Diese differenzierte Berechnung soll sicherstellen, dass Geldstrafen gerecht und verhältnismäßig sind und die verurteilte Person nicht übermäßig belasten.

Wie werden nicht-monetäre Leistungen oder Sachbezüge bei der Bemessung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit für eine Geldstrafe berücksichtigt?

Nicht-monetäre Leistungen wie kostenlose Unterkunft oder Essensgutscheine können grundsätzlich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit für eine Geldstrafe beeinflussen. Gerichte können ihren Wert heranziehen, um die Höhe eines Tagessatzes zu bestimmen.

Stellen Sie sich vor, man besitzt eine Kiste wertvoller Äpfel, soll aber eine Rechnung in Euro bezahlen. Obwohl die Äpfel einen Wert haben, können sie nicht direkt bei der Bank eingezahlt werden. Ähnlich verhält es sich mit Sachleistungen für eine Geldstrafe.

Diese Leistungen sind für die Bemessung einer Geldstrafe nur dann relevant, wenn sie dem Verurteilten auch tatsächlich zur Begleichung der Strafe zur Verfügung stehen oder in Barmittel umgewandelt werden können. Der bloße Wert einer Sachleistung reicht nicht aus, wenn sie nicht „kapitalisierbar“ ist, also nicht in Geld umgewandelt werden kann.

Leistungen, die lediglich das Existenzminimum sichern, wie beispielsweise grundlegende Wohn- oder Lebensmittelversorgung, und die nicht in Geld umwandelbar sind, dürfen nicht zur Berechnung der Geldstrafe herangezogen werden. Andernfalls wäre die Strafe faktisch unbezahlbar. Das Gericht muss prüfen, ob dem Verurteilten nach Abzug der notwendigen Lebenshaltungskosten noch frei verfügbare Mittel verbleiben. Diese Regelung stellt sicher, dass eine Geldstrafe die tatsächliche Zahlungsfähigkeit widerspiegelt und nicht zur unzumutbaren Belastung führt.

Was geschieht, wenn eine Person eine gerichtlich verhängte Geldstrafe nachweislich nicht bezahlen kann?

Wenn eine gerichtlich verhängte Geldstrafe nachweislich nicht bezahlt werden kann, wird sie in der Regel in eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe umgewandelt. Dies bedeutet, dass jeder nicht gezahlte Tagessatz einem Tag Gefängnis entspricht.

Man kann es sich vorstellen wie eine umgewandelte Verpflichtung: Statt den Eintritt für ein Konzert zu bezahlen, muss man stattdessen eine bestimmte Anzahl an Stunden beim Aufräumen helfen, weil Bargeld nicht vorhanden ist.

Das Strafgesetzbuch sieht vor, dass in solchen Fällen eine Ratenzahlung oder eine Stundung der Strafe bewilligt werden muss, wenn die sofortige Zahlung nach den persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnissen nicht zumutbar ist. Dies soll gerade verhindern, dass eine Geldstrafe aufgrund fehlender Zahlungsfähigkeit direkt zu einer Inhaftierung führt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Geldstrafe durch gemeinnützige Arbeit abzuleisten. Es ist wichtig, bei Zahlungsschwierigkeiten frühzeitig den Kontakt mit den zuständigen Behörden zu suchen, um solche Lösungen zu besprechen.

Das übergeordnete Ziel ist stets, eine faire Strafe zu finden, die die tatsächliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Person berücksichtigt und eine Inhaftierung wegen bloßer Zahlungsunfähigkeit vermeidet.

Unter welchen Voraussetzungen kann ein Gericht Zahlungserleichterungen für eine Geldstrafe gewähren?

Ein Gericht muss Zahlungserleichterungen für eine Geldstrafe gewähren, wenn es dem Verurteilten nach seinen persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnissen unzumutbar ist, die Strafe sofort vollständig zu zahlen. Diese Regelung ist zwingend und keine Ermessensentscheidung des Gerichts.

Stellen Sie sich vor, Sie müssten eine große Rechnung begleichen, können den Betrag aber nicht auf einmal aufbringen. So wie man dann in der Regel eine Ratenzahlung vereinbart, ist auch bei einer Geldstrafe vorgesehen, dass die Zahlung gestundet oder in Teilbeträgen ermöglicht wird, falls eine sofortige Begleichung unmöglich ist.

Die gesetzliche Grundlage hierfür ist § 42 des Strafgesetzbuches (StGB). Diese Vorschrift verpflichtet das Gericht, bereits im Urteil über solche Erleichterungen zu entscheiden. Es ist keine Aufgabe, die auf eine nachfolgende Vollstreckungsbehörde verschoben werden darf. Unzumutbarkeit liegt beispielsweise vor, wenn jemand wie der im Text beschriebene Mann keinerlei Bareinkünfte hat und diese auch nicht erzielen kann, oder wenn vorhandene Sachleistungen nicht in Geld umwandelbar sind, um die Strafe zu bezahlen.

Der übergeordnete Zweck dieser Regelung ist es, zu verhindern, dass jemand, der eine Geldstrafe nicht auf einmal zahlen kann, automatisch eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten muss, obwohl er zur Zahlung prinzipiell willens, aber finanziell nicht in der Lage ist.

Warum ist die genaue Prüfung der tatsächlichen Zahlungsfähigkeit bei der Festsetzung einer Geldstrafe für Gerichte so entscheidend?

Die genaue Prüfung der tatsächlichen Zahlungsfähigkeit ist für Gerichte bei der Festsetzung einer Geldstrafe entscheidend, weil die Strafe nur so ihren Zweck erfüllen kann und eine unverhältnismäßige Belastung vermieden wird. Stellen Sie sich vor, ein Koch möchte die Menge an Zutaten für ein Gericht bestimmen. Er muss genau wissen, wie viele Gäste er hat, um weder zu wenig noch zu viel Essen zuzubereiten. Ähnlich müssen Gerichte die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Person präzise „messen“, damit die Geldstrafe passend ist und nicht ins Leere läuft.

Eine Geldstrafe, die eine Person nicht bezahlen kann, verfehlt ihren Zweck der Sühne oder Resozialisierung. Sie führt stattdessen schnell zu einer Ersatzfreiheitsstrafe, also einer Haftstrafe, was sowohl für die betroffene Person als auch für den Staat negative Folgen hat und das letzte Mittel sein sollte. Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit gebietet, dass eine Strafe die tatsächliche Leistungsfähigkeit nicht übersteigen darf, da sie sonst ungerecht wirkt.

Gerichte müssen daher genau prüfen, welche Mittel einer Person nach Abzug der notwendigen Lebenshaltungskosten tatsächlich zur freien Verfügung stehen und ob Sachleistungen wie Unterkunft oder Gutscheine in Bargeld umgewandelt werden können, um die Strafe zu bezahlen. Wie der beschriebene Fall zeigt, können „Äpfel“ nicht einfach bei der Bank eingezahlt werden, selbst wenn sie einen Wert haben. Diese sorgfältige Bewertung stärkt die Glaubwürdigkeit und Fairness des Rechtssystems und stellt sicher, dass gerichtliche Urteile in der Praxis umsetzbar sind.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.

Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt

Ersatzfreiheitsstrafe

Eine Ersatzfreiheitsstrafe tritt an die Stelle einer nicht gezahlten Geldstrafe und bedeutet, dass der Verurteilte für jeden nicht bezahlten Tagessatz einen Tag im Gefängnis verbringen muss. Diese Maßnahme soll sicherstellen, dass Geldstrafen nicht einfach ignoriert werden können, dient aber als letztes Mittel, wenn alle anderen Optionen wie Ratenzahlung oder gemeinnützige Arbeit ausgeschöpft oder nicht möglich sind. Sie ist eine Konsequenz der Nichtzahlung und keine originäre Haftstrafe für die Tat selbst.

Beispiel: Das Bayerische Oberste Landesgericht betonte indirekt die Notwendigkeit von Zahlungserleichterungen, um zu verhindern, dass die Geldstrafe für den Mann faktisch sofort in eine Ersatzfreiheitsstrafe umgewandelt wird, da er aufgrund seiner Situation die Strafe nicht bar begleichen konnte.

Sachleistungen

Als Sachleistungen bezeichnet man Güter oder Dienste, die eine Person als Gegenleistung für Arbeit oder zur Deckung des Lebensbedarfs erhält, ohne dass dafür Bargeld fließt. Im juristischen Kontext können diese Leistungen einen wirtschaftlichen Wert darstellen und für die Bemessung einer Geldstrafe relevant sein, sofern sie „kapitalisierbar“ sind, also in Geld umgewandelt werden könnten. Das Prinzip dahinter ist, dass auch nicht-monetäre Vorteile die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhöhen können.

Beispiel: Im Fall des Mannes bestanden seine gesamten „Einkünfte“ aus Sachleistungen wie einer kostenlosen Unterkunft und Warengutscheinen für Lebensmittel. Das Landgericht Traunstein versuchte, diese Leistungen in einen monetären Wert umzurechnen, um darauf basierend den Tagessatz festzusetzen, obwohl der Mann sie nicht in Bargeld umwandeln konnte.

Tagessatz

Ein Tagessatz ist der Betrag, der bei einer Geldstrafe die tägliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer verurteilten Person widerspiegelt. Die Anzahl der Tagessätze bestimmt die Schwere der Tat, während die Höhe des einzelnen Tagessatzes an das Einkommen und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters angepasst wird, um die Strafe gerecht und zumutbar zu gestalten.

Beispiel: Im vorliegenden Fall wurde die Höhe des Tagessatzes kontrovers diskutiert: Sie schwankte von ursprünglich 5,00 Euro über den gesetzlichen Mindestbetrag von 1,00 Euro bis zu den vom Landgericht festgesetzten 3,50 Euro, da unklar war, wie das „Einkommen“ des Mannes zu bemessen war.

Zahlungserleichterungen (§ 42 StGB)

Zahlungserleichterungen sind gesetzlich vorgesehene Maßnahmen, die es einer verurteilten Person ermöglichen, eine Geldstrafe in Raten zu zahlen oder die Zahlung aufzuschieben (zu stunden), wenn die sofortige Begleichung unzumutbar wäre. Diese Regelung aus § 42 des Strafgesetzbuches ist zwingend und dient dazu, zu verhindern, dass jemand allein wegen finanzieller Schwierigkeiten eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten muss. Das Gericht ist verpflichtet, bereits im Urteil über diese Möglichkeit zu entscheiden.

Beispiel: Das Landgericht Traunstein hatte es im Fall des Mannes abgelehnt, ihm Zahlungserleichterungen zu gewähren, obwohl er über keinerlei Bargeld verfügte. Diesen Fehler rügte das Bayerische Oberste Landesgericht scharf, da die Gewährung von Zahlungserleichterungen bei Unzumutbarkeit zwingend vorgeschrieben ist.

Wichtige Rechtsgrundlagen

- Bemessung der Tagessatzhöhe bei der Geldstrafe (§ 40 Abs. 2 StGB)

Die Höhe eines Tagessatzes wird unter Berücksichtigung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters festgesetzt, wobei sie dessen täglicher wirtschaftlicher Kraft entsprechen soll.

→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die zentrale Frage war, wie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Verurteilten, der nur Sachleistungen und keinerlei Bargeld erhält, für die Festsetzung der Tagessatzhöhe korrekt zu bewerten ist.

- Gewährung von Zahlungserleichterungen bei der Geldstrafe (§ 42 StGB)

Einem Verurteilten ist eine Ratenzahlung oder Stundung der Geldstrafe zu gewähren, wenn ihm die sofortige Zahlung nach seinen persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnissen nicht zuzumuten ist.

→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Landgericht hatte die Gewährung von Ratenzahlung oder Stundung abgelehnt, obwohl der Mann nachweislich zahlungsunfähig war, was das BayObLG als gravierenden Rechtsfehler beanstandete.

- Grundsatz der Zumutbarkeit und tatsächlichen Zahlungsfähigkeit (Allgemeines Rechtsprinzip)

Eine Geldstrafe muss so bemessen sein, dass sie für den Verurteilten tatsächlich zahlbar und zumutbar ist, ohne seine Existenzgrundlage zu gefährden.

→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das BayObLG betonte, dass die bloße Existenz von Sachleistungen nicht ausreicht, wenn diese nicht in Geld umgewandelt werden können, um eine Geldstrafe zu begleichen, da dies der tatsächlichen Zahlungsfähigkeit entgegensteht.

- Vermeidung der Ersatzfreiheitsstrafe als primäre Sanktion (Allgemeines Rechtsprinzip)

Die Geldstrafe soll grundsätzlich die Freiheitsstrafe als Sanktion vermeiden und darf nicht dazu führen, dass jemand allein wegen Zahlungsunfähigkeit in Haft gerät.

→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die korrekte Bemessung des Tagessatzes und die Gewährung von Zahlungserleichterungen sollen verhindern, dass die Geldstrafe faktisch zu einer sofortigen Ersatzfreiheitsstrafe wird, nur weil der Verurteilte keine Barmittel besitzt.

Das vorliegende Urteil

BayObLG – Az.: 206 StRR 164/24 – Beschluss vom 27.05.2024

* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.